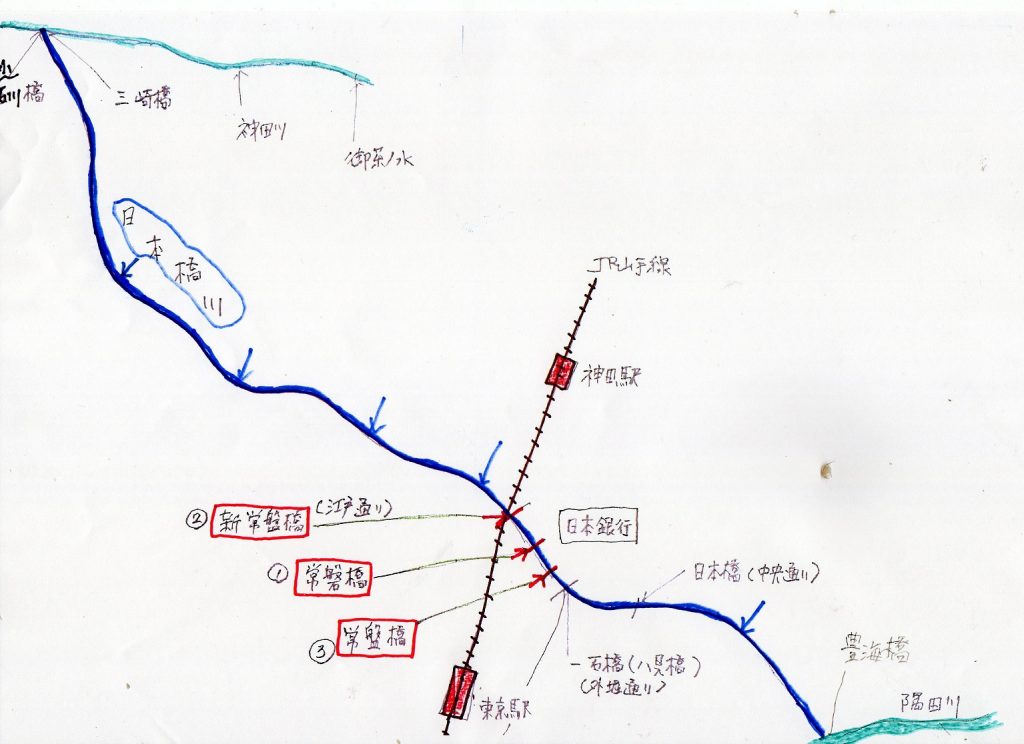

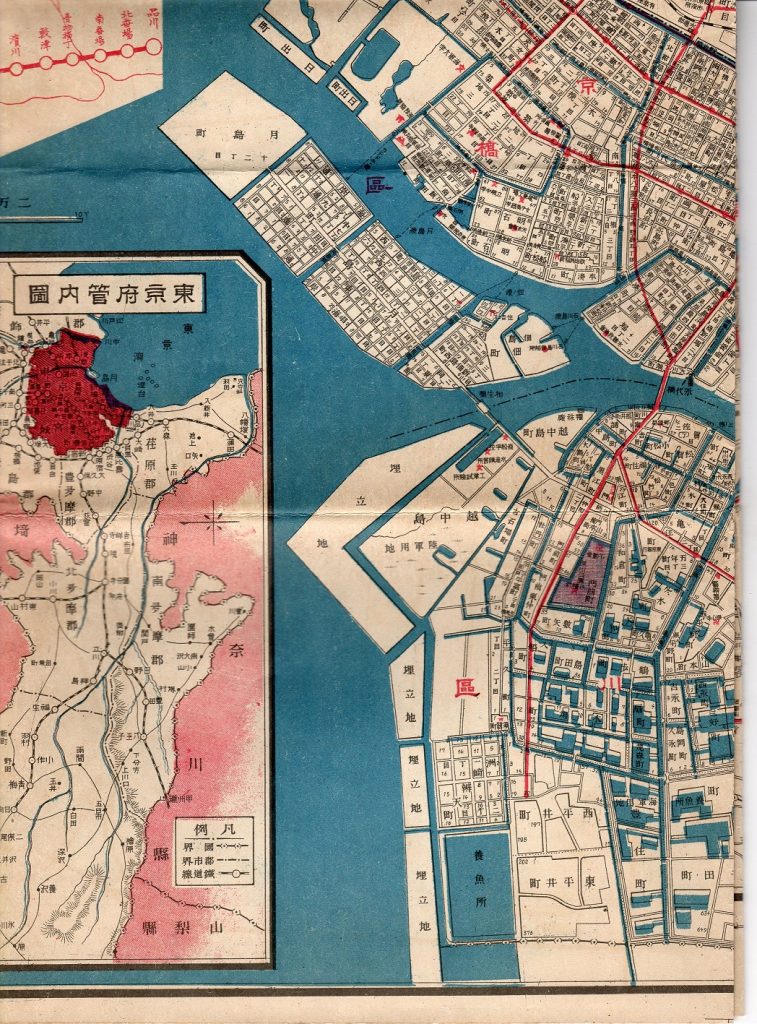

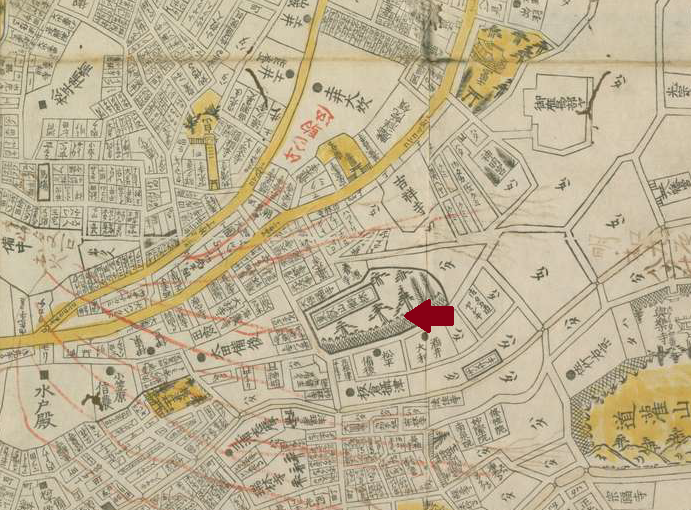

常磐橋(旧常磐橋):日本銀行本店前(Googe earth)

(1)常磐橋(旧常盤橋)(明治10[1877] 石橋 2連アーチ橋)

(2)新常盤橋(大正9年[1920] 3連アーチ橋)(路面電車開通時に架橋)(昭和63年[1988]改架)

(3)常盤橋(復興橋梁)(大正15年12月 竣工 2連アーチ橋)

🌲🌲🌲

♪「常磐橋(旧常盤橋)」,「新常盤橋」、「常盤橋」は,どれも日本橋川(外濠の一部を含む)に架かる橋です。読み方は「ときわばし」と同じなのですが,「わ」の漢字表記が違います。「磐」と「盤」が使い分けられています。石と皿の違いです。

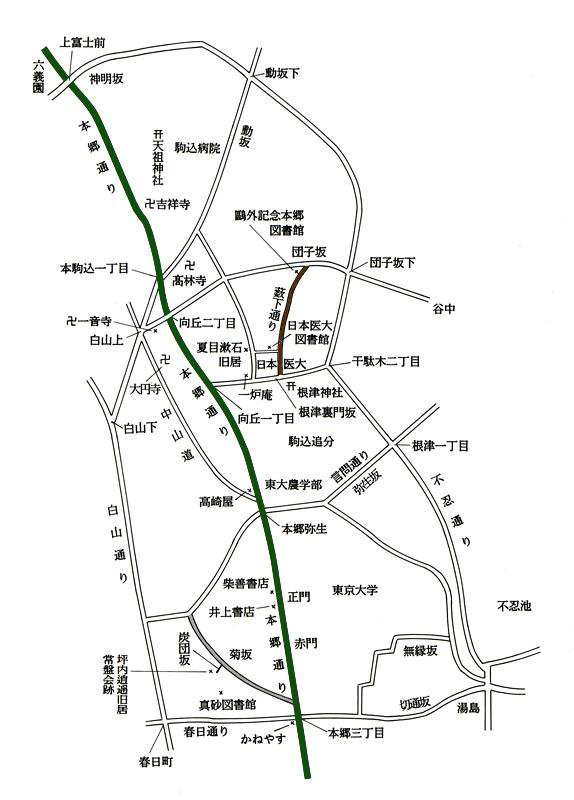

🌲日本橋川(外濠の一部を含む)に架かる橋

神田川(小石川橋)

↓

三崎橋(日本橋川の起点)

↓

新三崎橋

↓

あいあい橋(旧新飯田橋の場所)

↓

新川橋

↓

掘留橋

↓

南掘留橋

↓

俎橋(靖国通り)

↓

宝田橋

↓

雉子橋

↓

一ツ橋(白山通り)

↓

錦橋

↓

神田橋(本郷通り)

↓

鎌倉橋(外堀通り)

↓

新常盤橋(江戸通り)(旧都電通り)

↓

常磐橋

↓

常盤橋

↓

(↑外濠)

一石橋(外堀通り)(旧・日本橋区北鞘町(きたさやちょう) 現・中央区日本橋本石町一丁目と同区西河岸 現・八重洲一丁目を結ぶ橋)

↓

西河岸橋

↓

日本橋(中央通り)

↓

江戸橋(昭和通り)

↓

鎧橋

↓

茅場橋(新大橋通り)

↓

湊橋

↓

豊海橋(日本橋川の終点)

↓

隅田川(永代橋の近く)

🌲🌲

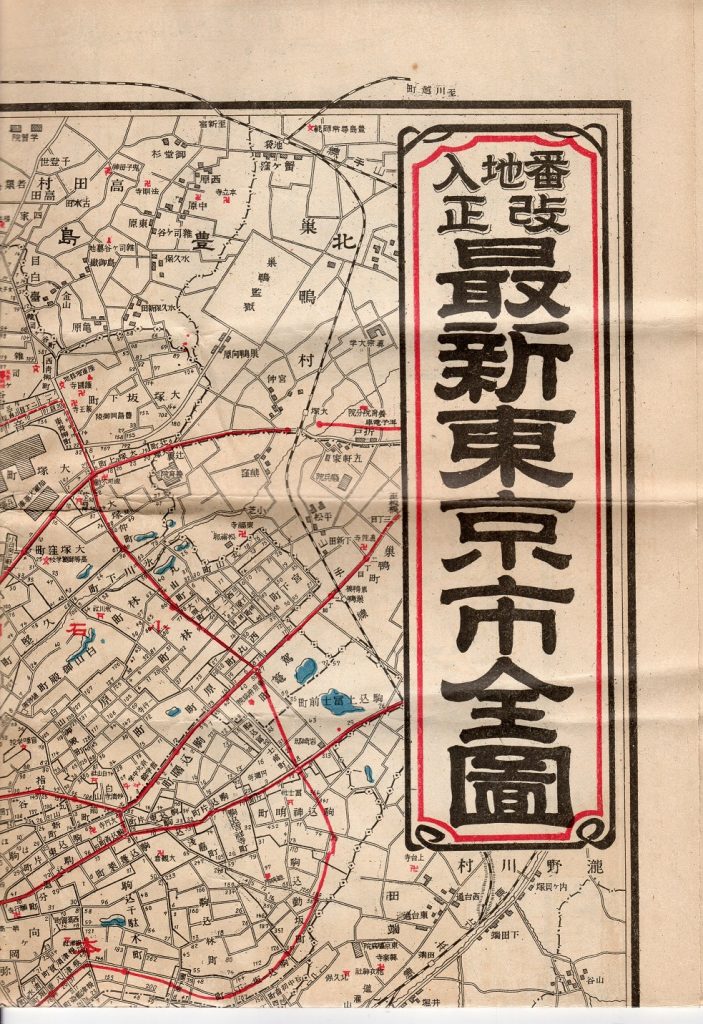

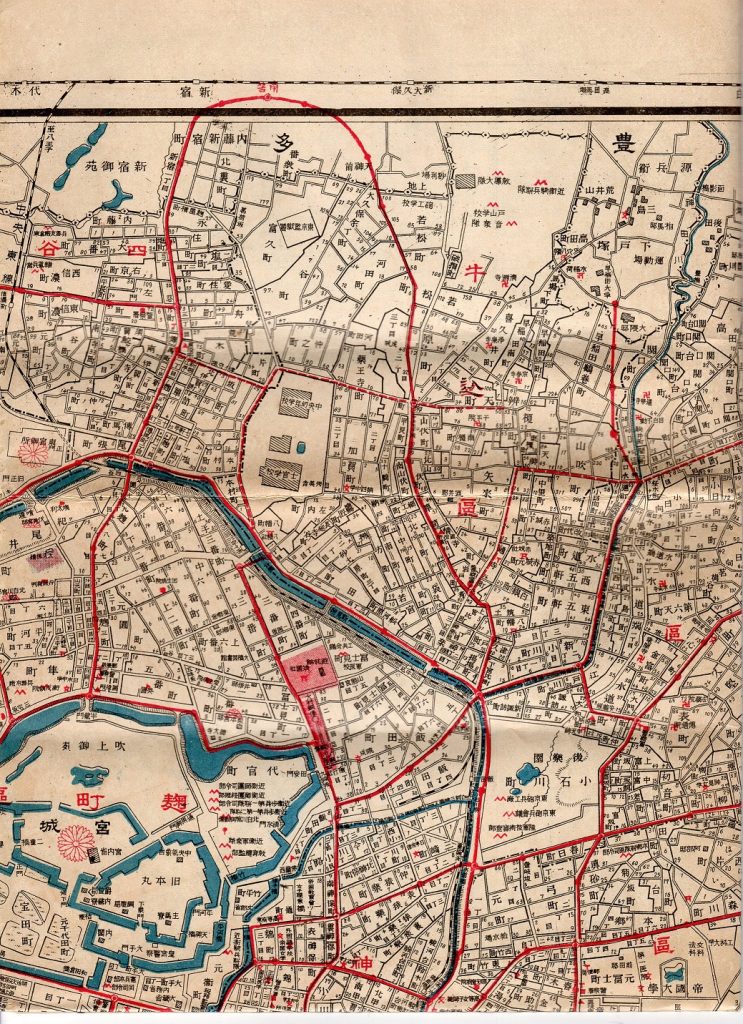

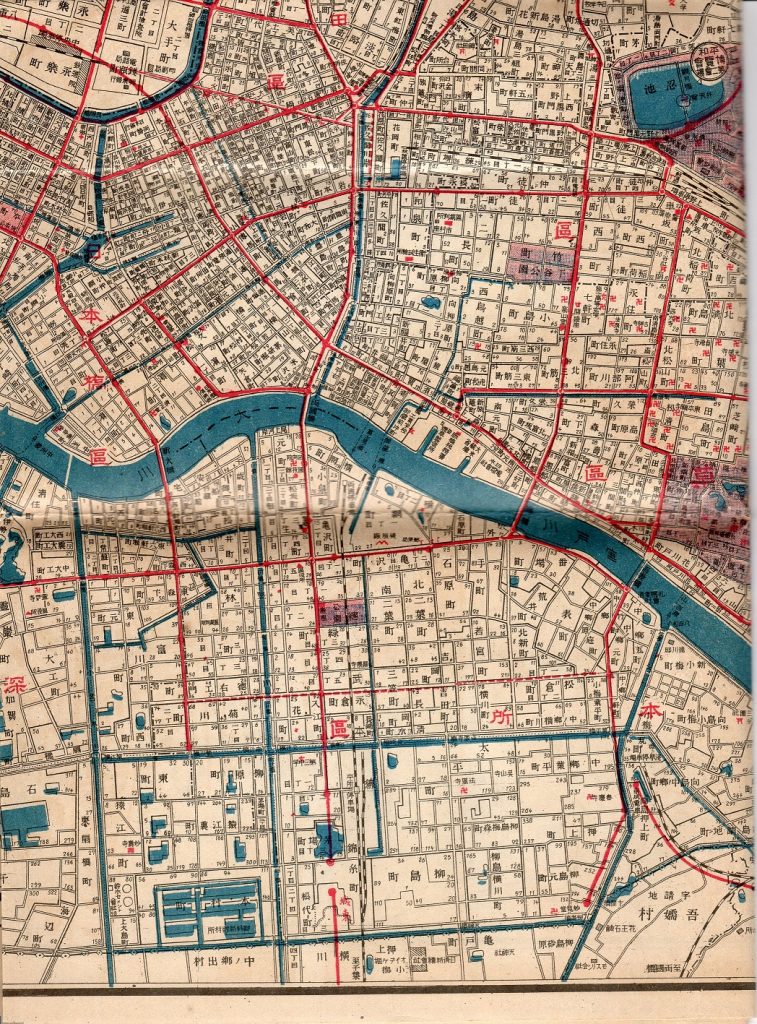

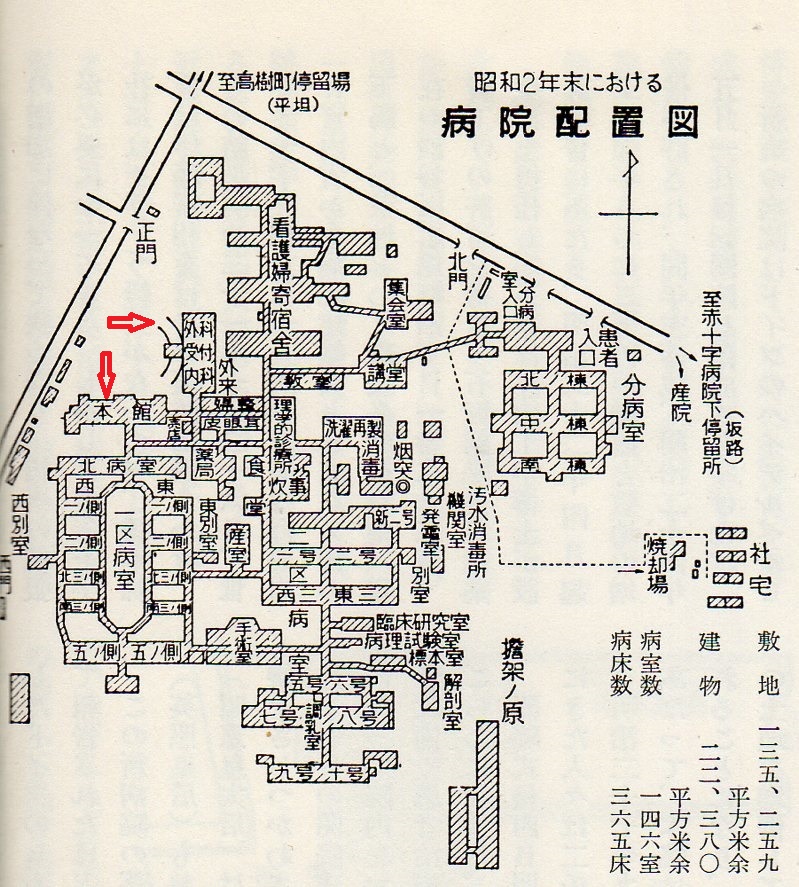

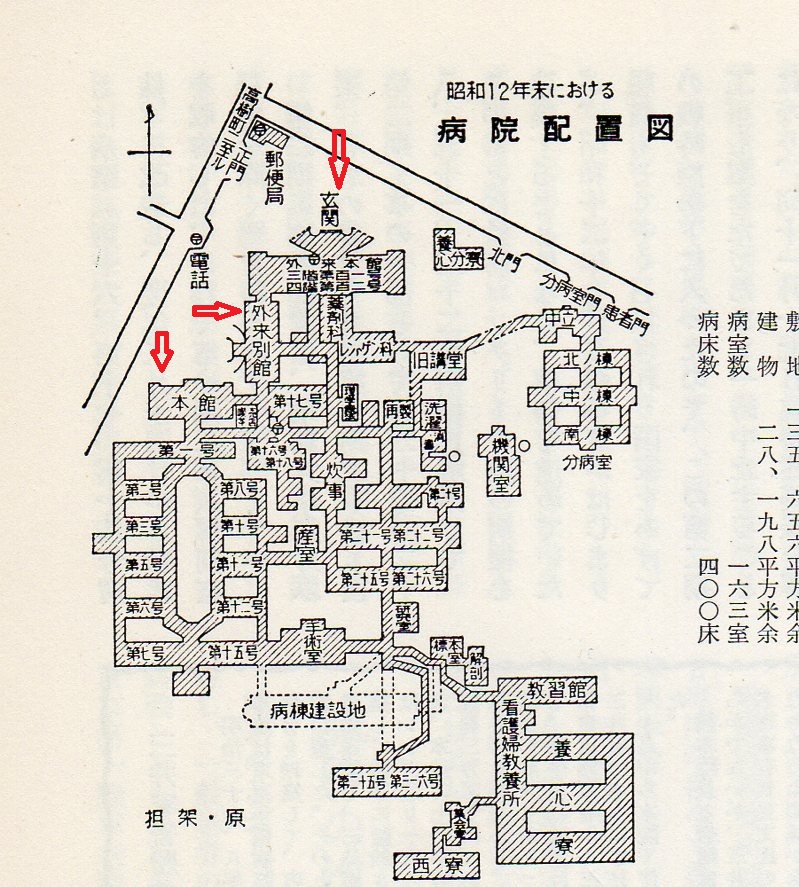

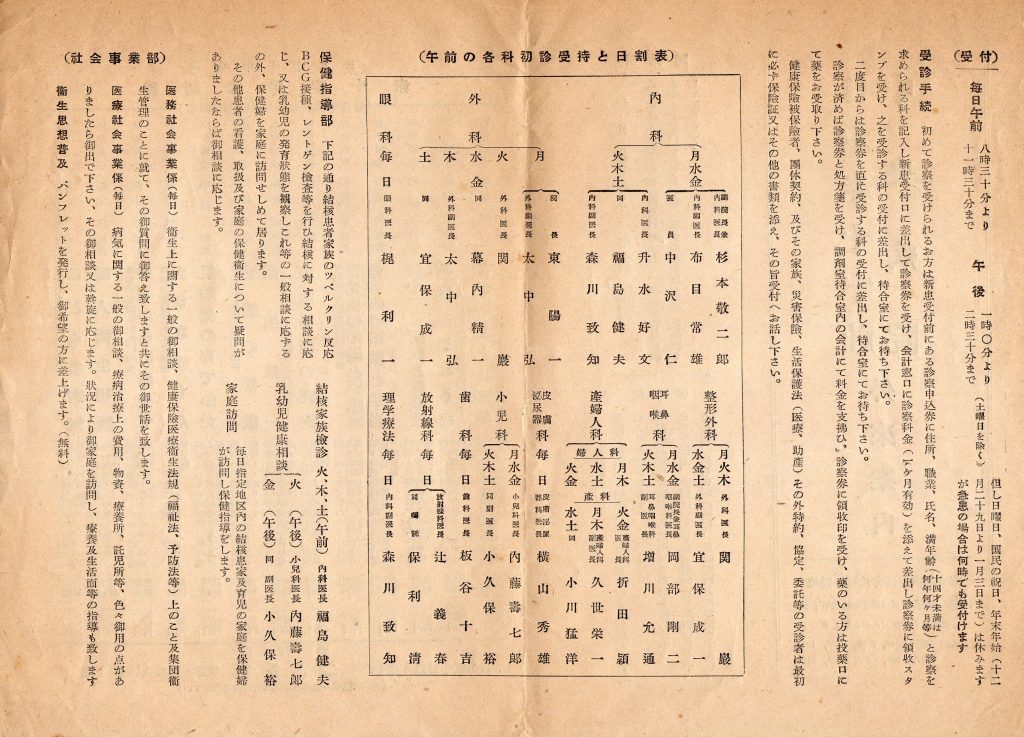

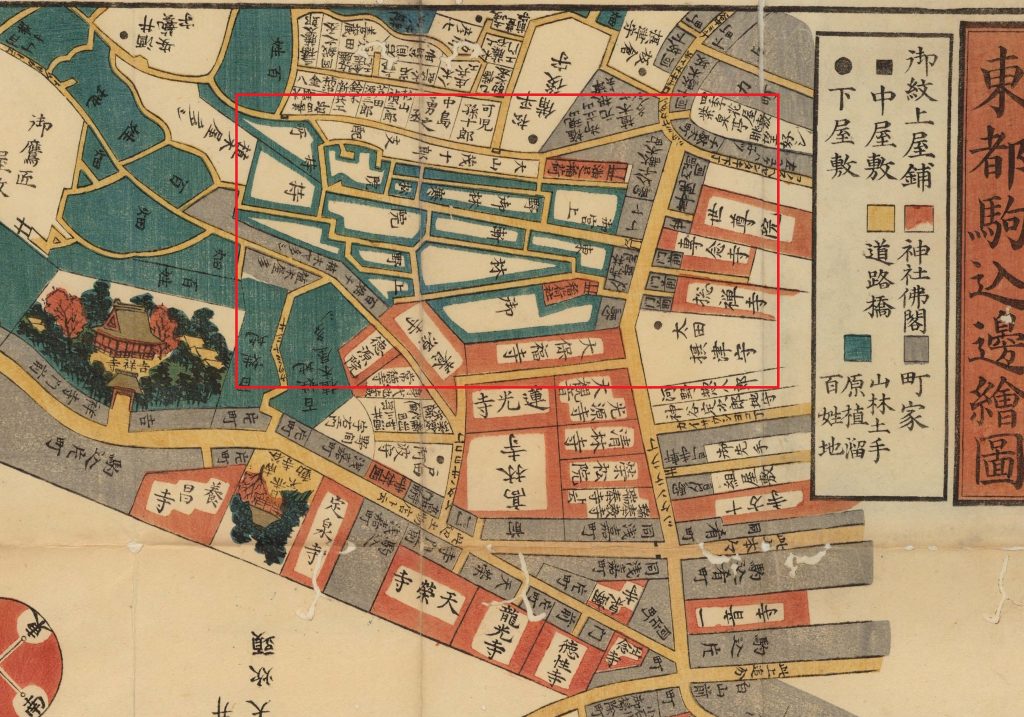

(1)常磐橋(明治10年[1877] 石橋架橋)

♪「常磐橋(旧常盤橋)」は,日本銀行本店前に架かる石橋で,明治10年(1877)に木橋から石造りの2連アーチ橋に架け替えられた橋です。石造りとなったからでしょうか,「わ」の字が皿から石に変わりました。江戸時代には,ここに「常盤橋」(木橋)が架けられていました。

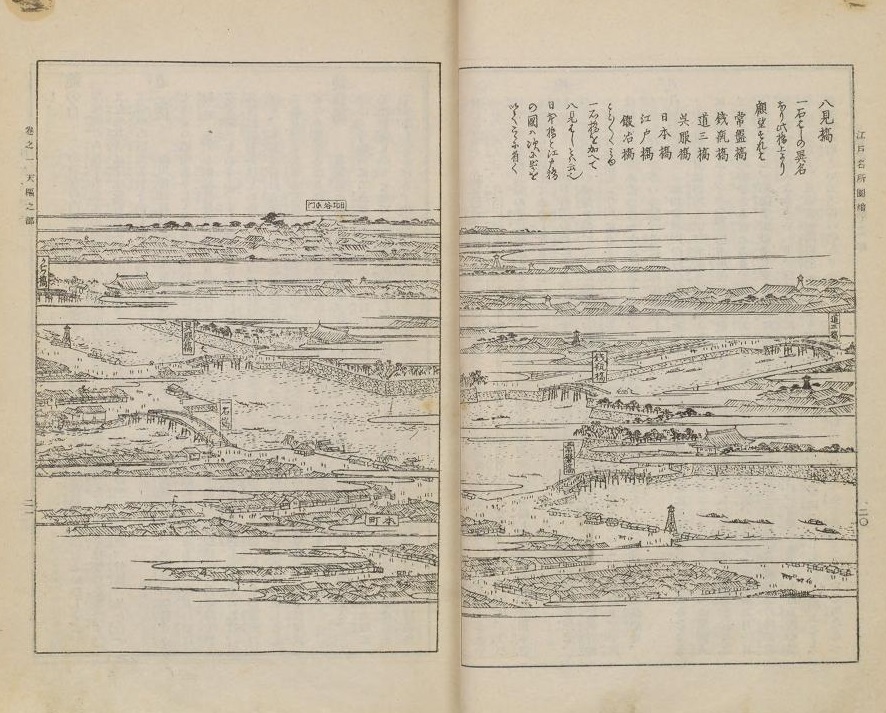

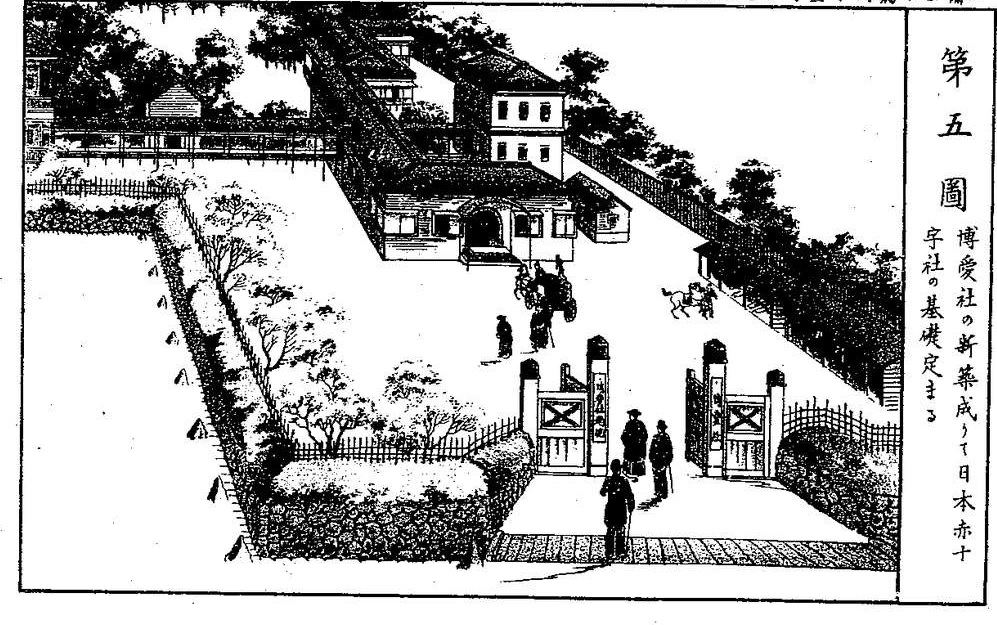

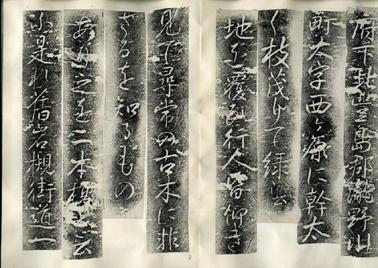

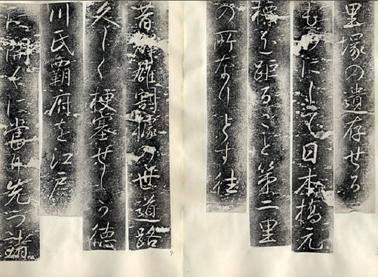

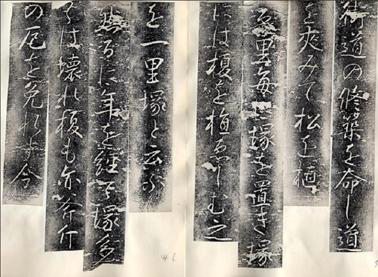

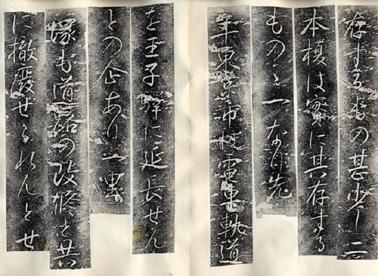

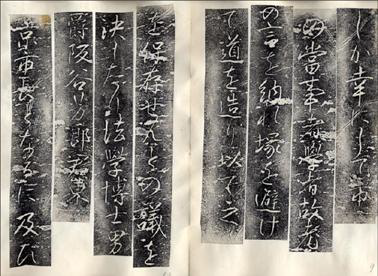

♪江戸時代の「常盤橋」(木橋)は,『江戸名所図会』(国立国会図書館デジタル化資料)の「八見橋」のなかに描かれています。八見橋は一石橋(いちこく)の異名で,この橋上からは,川筋に架かる常盤橋(常磐)(ときわ),銭瓶橋(ぜにかめ),道三橋(どうさん),呉服橋,日本橋,江戸橋,鍛冶橋が,見渡せたといいます。江戸の高台からは,川筋,それに続く江戸湾,富士山,筑波山などが,遠望できたのでしょう。川の流れとともに緑豊かな自然が,江戸にはありました。

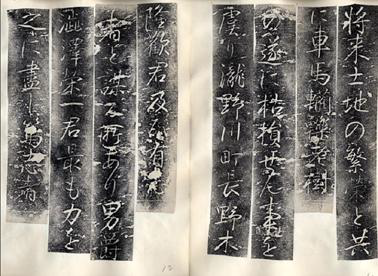

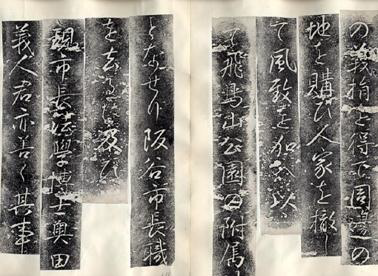

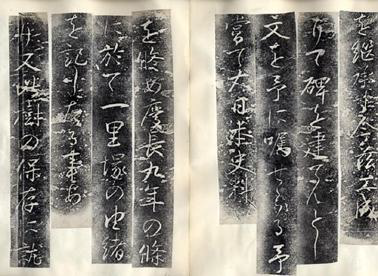

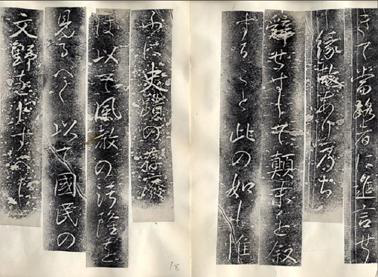

御本丸の大手より東の方,本町への出口にして,御門あり。橋の東詰北の方に,御高札を建てらる。『金葉集』に,「色かへぬ松によそへてあづま路の常盤の橋にかかる藤波」といへる古歌の意を,松平の御称号にとりまじへ,御代を賀し奉りての号なりといへり。

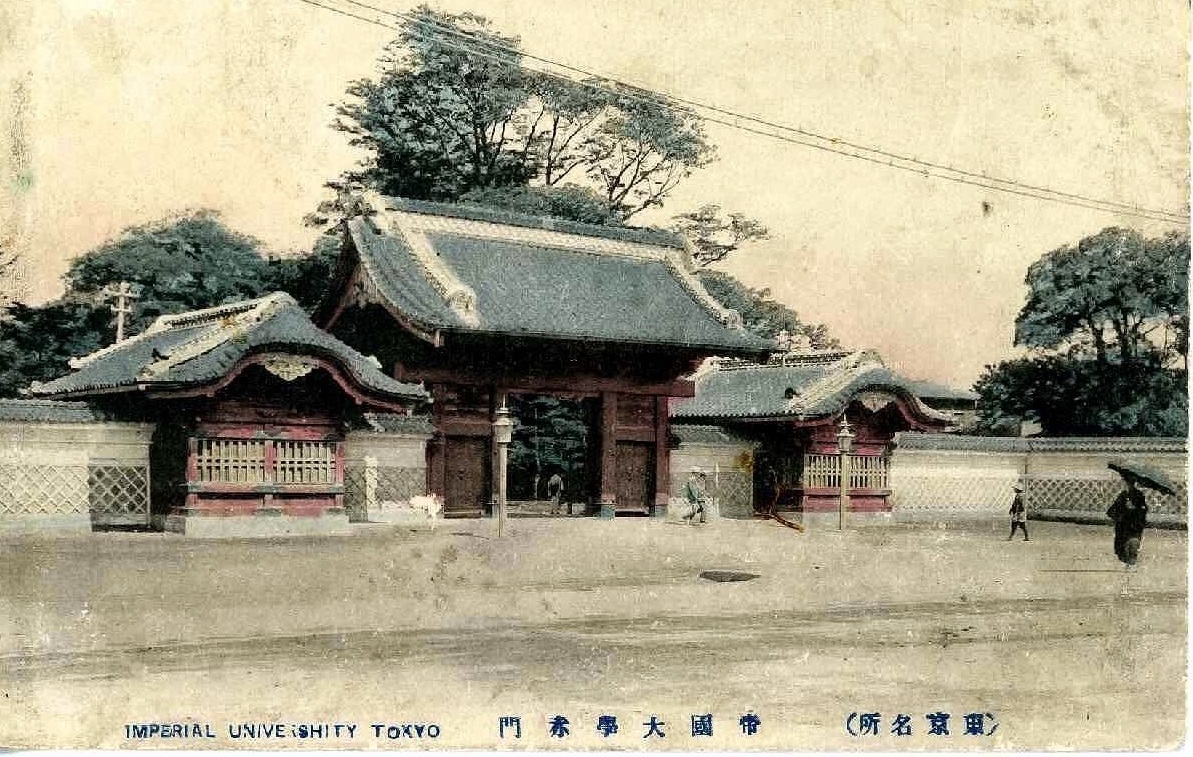

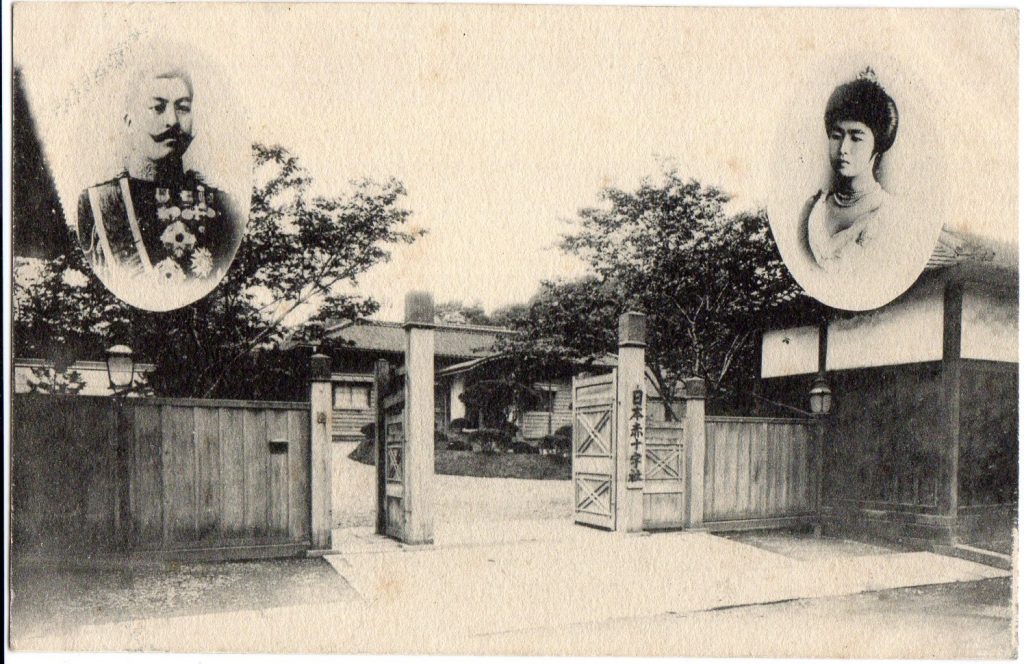

♪「日本銀行」の絵葉書(彩色)に「常磐橋(旧常盤橋)」が写っていました。日本銀行との位置関係がよくわかります。長崎の眼鏡橋を思わせる石橋です。美しい2連アーチの橋の姿が,日本銀行の建築によくマッチしています。日本銀行の右隣の建物(横濱正金銀行東京支店)の屋根についたドームが印象的です。横濱正金銀行本店(現・神奈川県立歴史博物館)を想わせます。

♪日本銀行(明治29年[1896]建設竣工)の建物は,東京駅の建築で有名な辰野金吾によります。コンドルのあとをうけて工部学校(現在の東京大学工学部)の教授に就任した人物です。

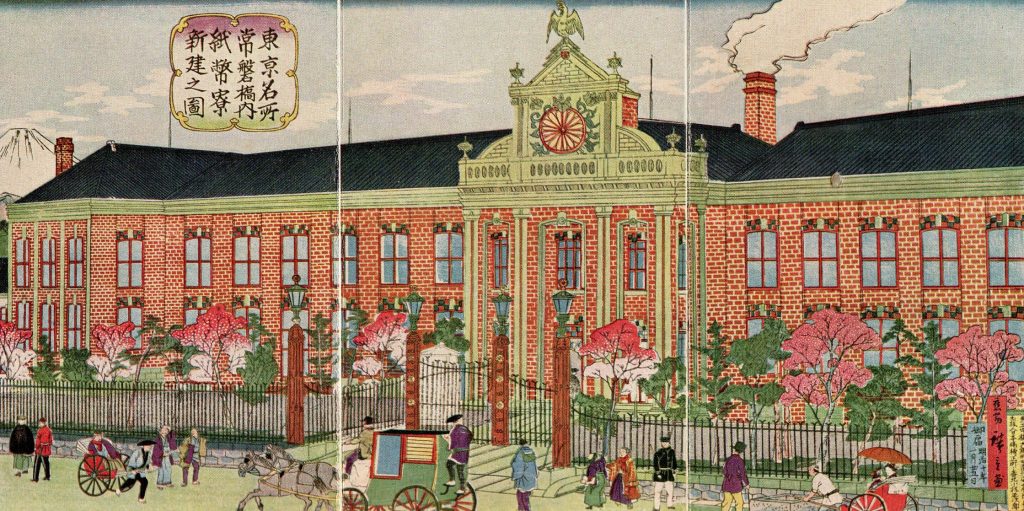

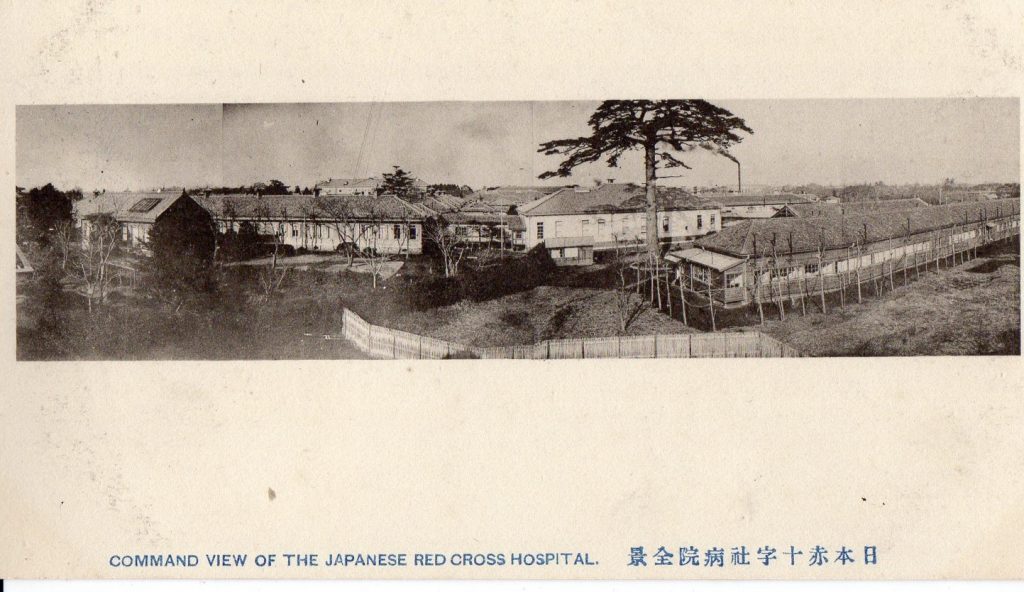

🍂常磐橋の皇居側の現在、常盤橋公園(東京都千代田区立)となっている一帯(常盤橋門跡)には、明治9年(1876)10月10日に紙幣寮(大蔵省印刷局)(ポアイン・ベル設計)が竣功しています。跡地には、渋沢栄一の銅像が建てられています。(常盤橋公園は、令和2年現在、周辺の再開発工事のため閉鎖中)

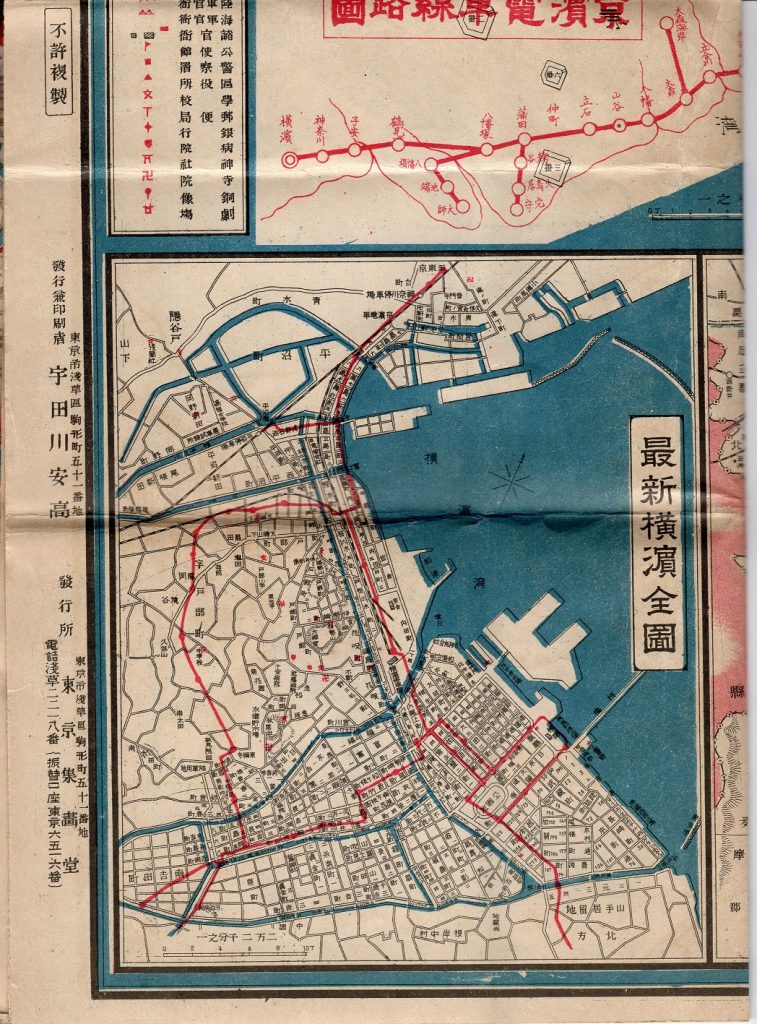

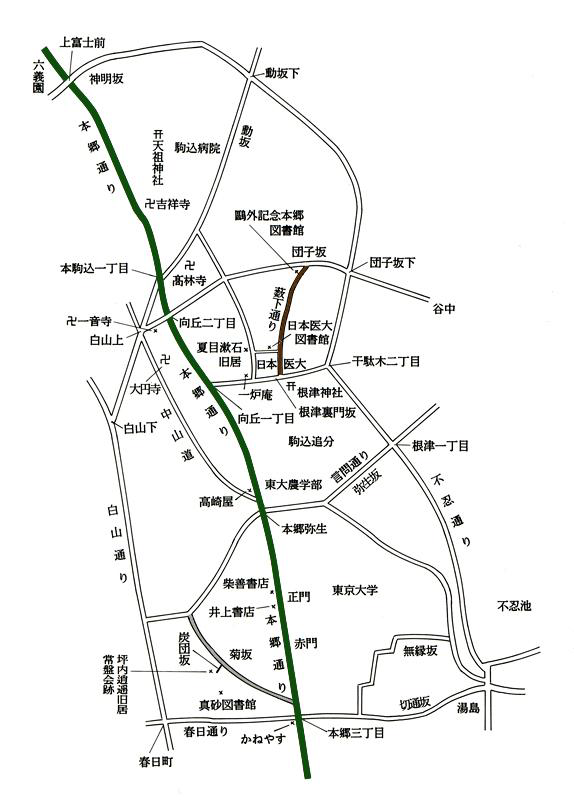

(2)新常盤橋(3連アーチ橋)(大正9年)

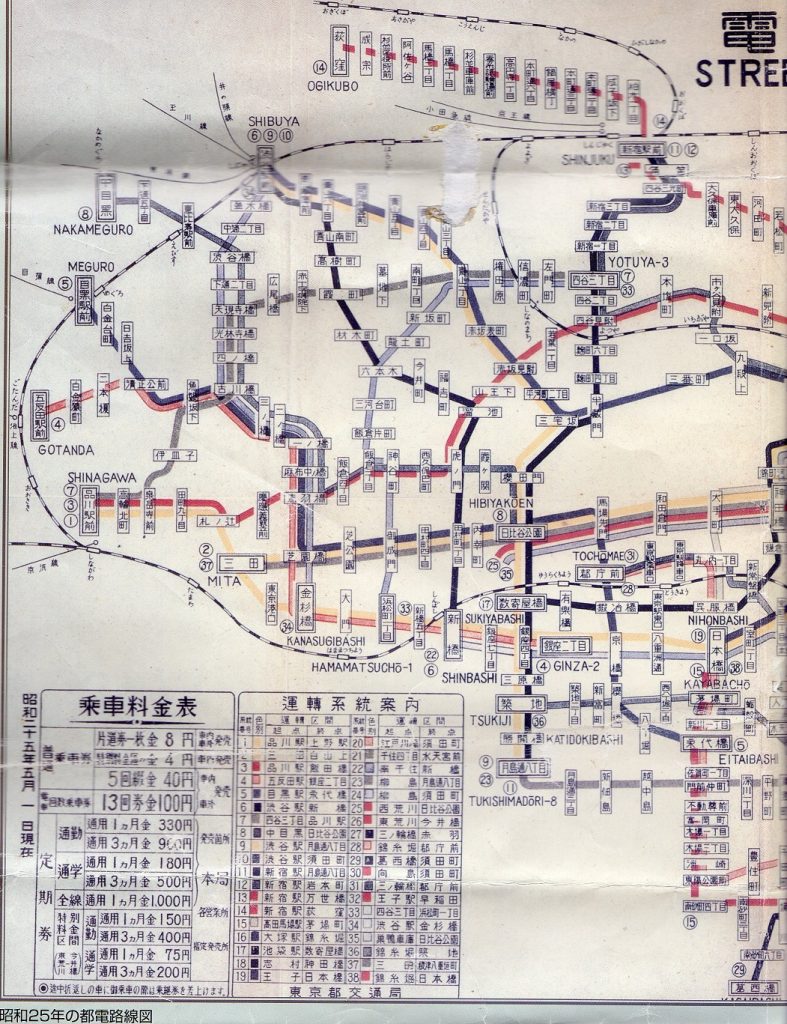

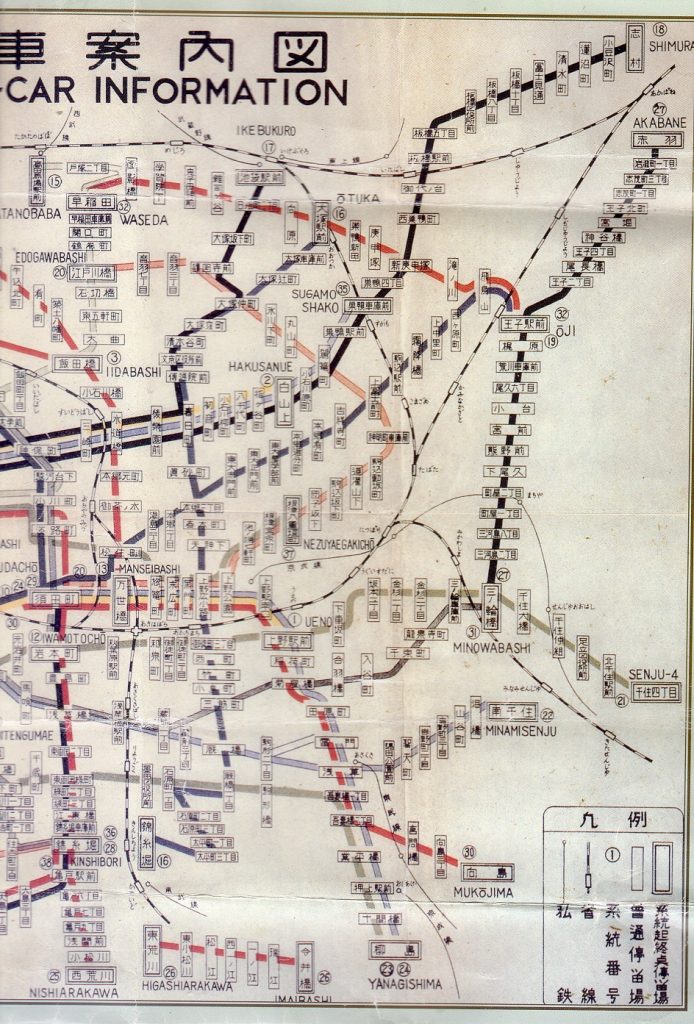

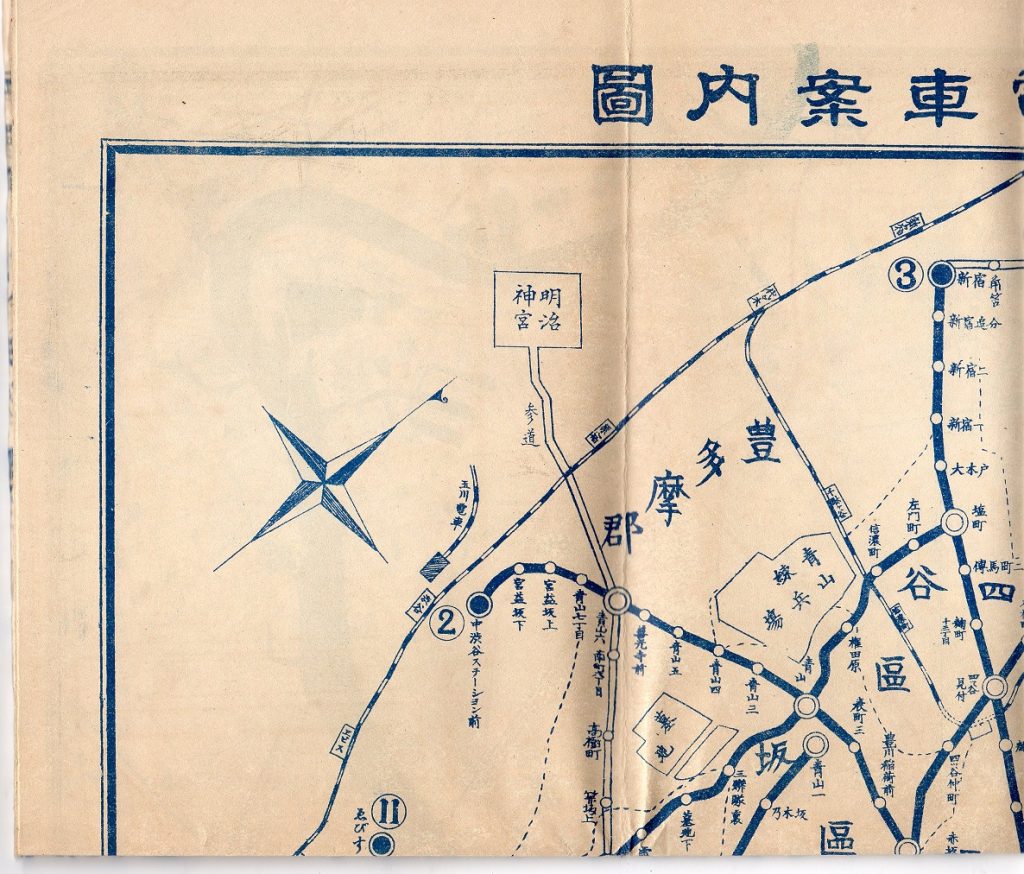

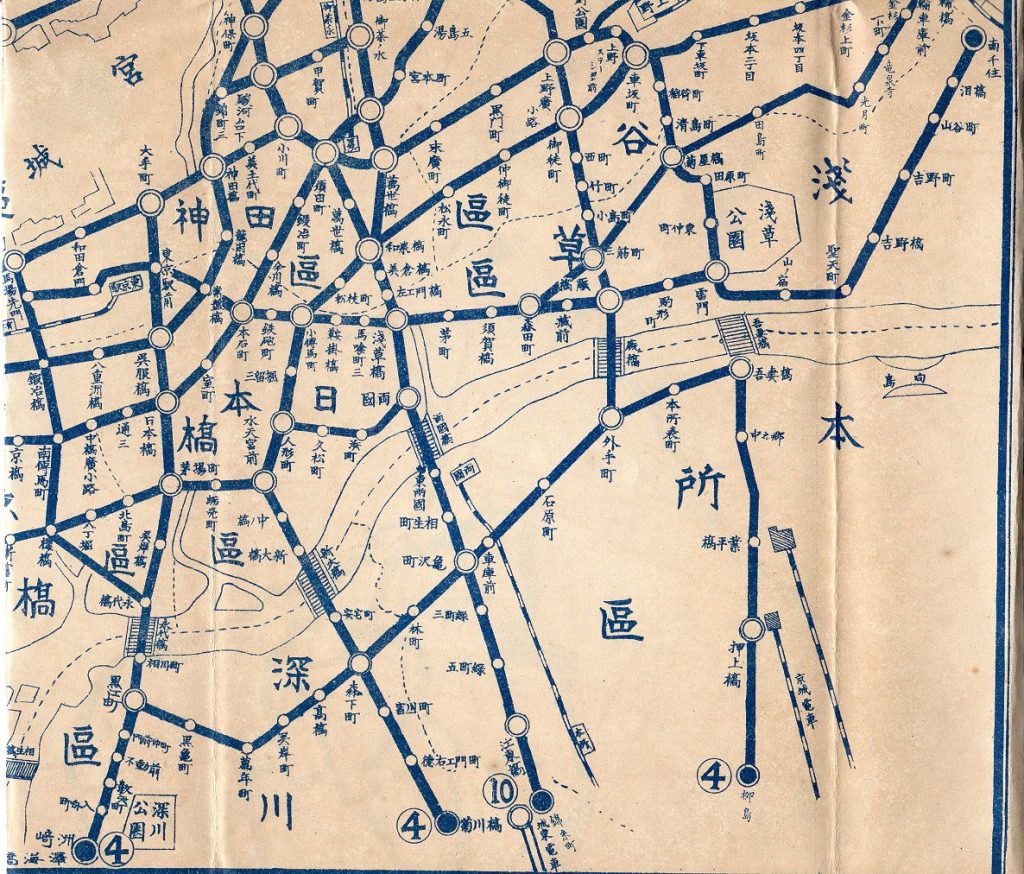

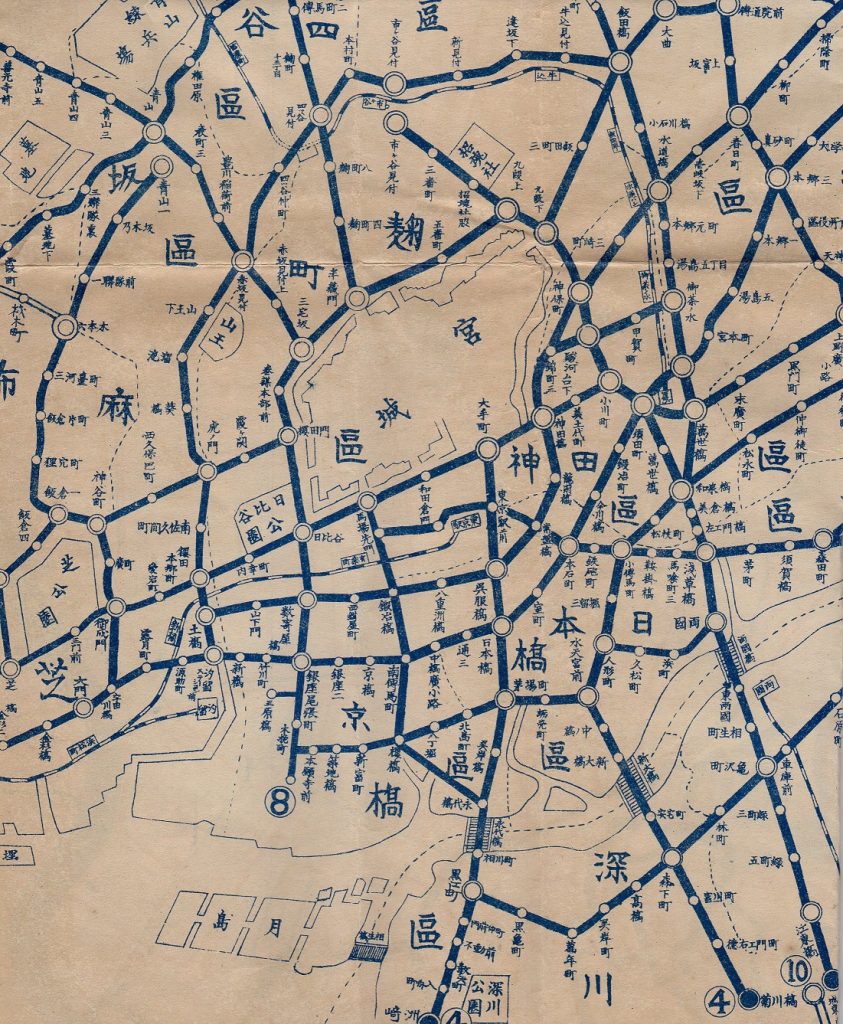

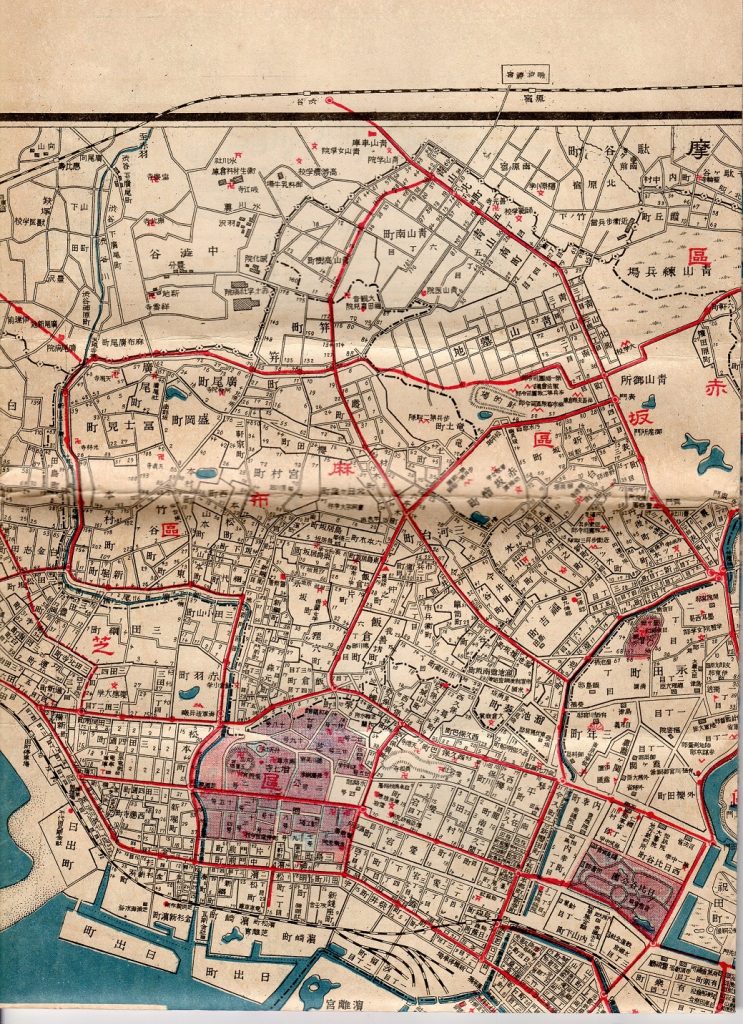

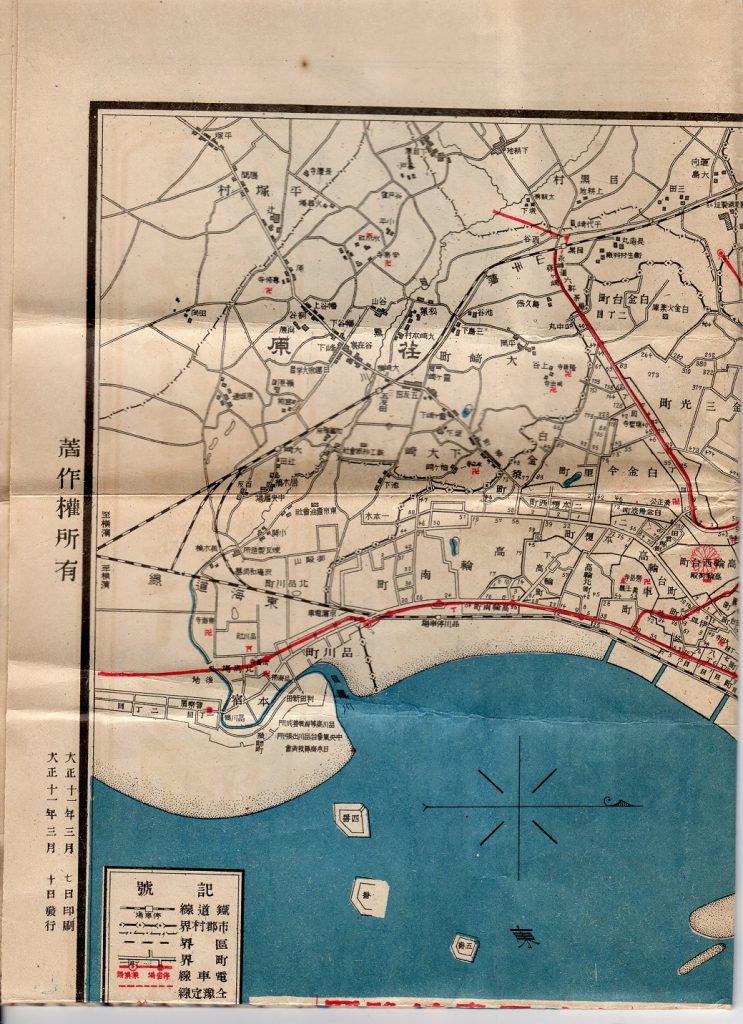

♪常磐橋(旧常盤橋)の上流側にある新常盤橋(3連アーチ橋)は,大正9年(1920)に路面電車(市電)の開通に合わせて架けられたものです。系統17番(池袋駅⇔数寄屋橋)と系統31番(三ノ輪橋⇔都庁前)が交差する場所でした。昭和63年(1988)の東北新幹線の高架建設に伴って架け替えられ現在に至っています。

都電17系統(池袋駅前―数寄屋橋)

(池袋駅前)―(日ノ出町三)―(日ノ出町二)―(大塚坂下町)―(護国寺前)―(大塚仲町)―(大塚窪町)―(教育大学前)―(清水谷町)―(文京区役所前)―(同心町)―(伝通院前)―(富坂二)―(春日町)―(後楽園前)―(水道橋)―(三崎町)―(神保町)―(一ツ橋)―(錦町河岸)―(神田橋)―(鎌倉河岸)―(新常盤橋)―(日本銀行前)―(呉服橋)―(東京駅東口)―(鍛冶橋)―(有楽橋)―(数寄屋橋)

都電31系統(三ノ輪橋―都庁前)

(三ノ輪橋)―(三ノ輪車庫前)―(龍泉寺町)―(千束町)―(入谷町)―(合羽橋)―(菊屋橋)―(三筋町)―(蔵前一)―(浅草橋駅前)―(浅草橋)―(馬喰町)―(小伝馬町)―(本町三)-(室町三)―(新常盤橋)―(丸ノ内一)―(東京駅降車口)―(東京駅乗車口)―(都庁前)

🌲🌲🌲

🌲🌲🌲

♪一石橋の背景には,外濠に架かる常盤橋(2連アーチ橋),常磐橋(旧常盤橋)(2連アーチ橋),新常盤橋(3連アーチ橋)の3橋が,綺麗に写っています。画面の左上隅に,新常盤橋の3連アーチが,かすかに見えます。自然光による撮影のため,橋への太陽光線のあたり具合とアングルを考えての撮影だったと思われます。

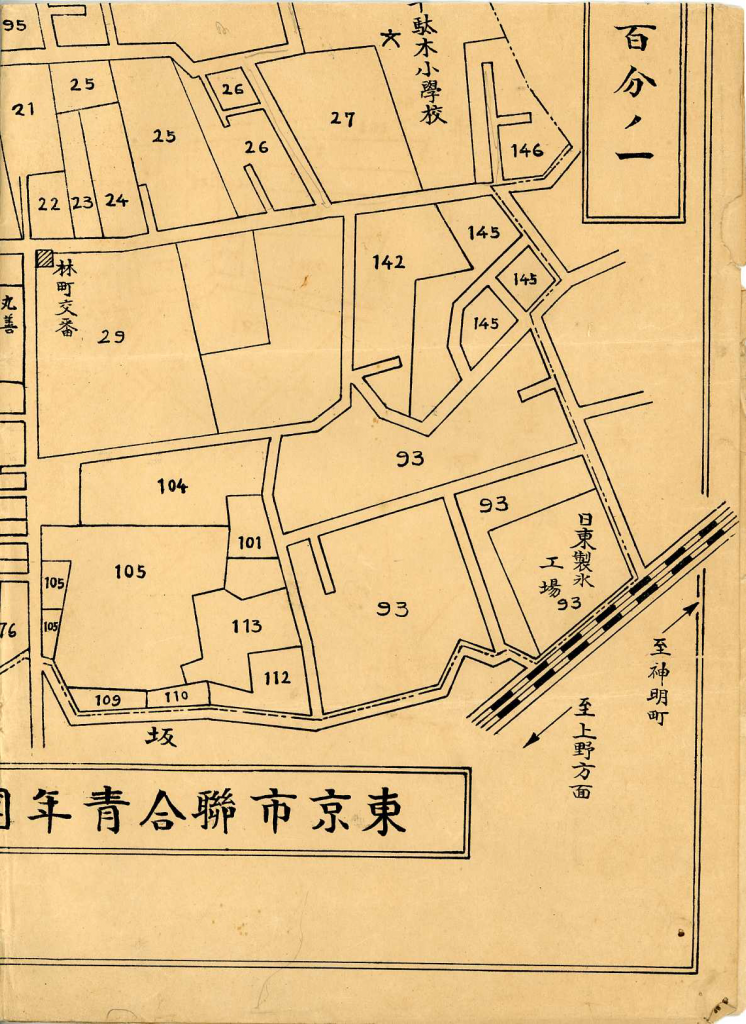

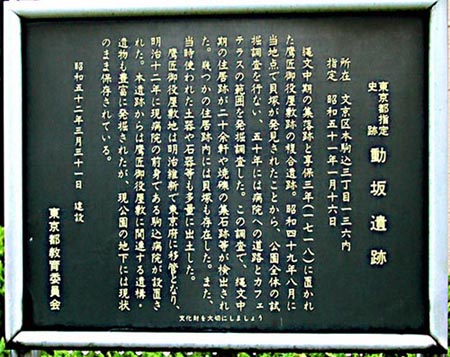

(3)常盤橋(復興橋梁)(大正15年竣功)

♪「常磐橋(旧常盤橋)」の下流(一石橋側)に位置する「常盤橋」は,関東大震災の復興計画のなかで架けられた橋です。常盤橋の復興工事の写真が,土木学会附属土木図書館デジタルアーカイブス(震災復興橋梁工事写真[橋梁No.28])のなかにもありました。

♪「常盤橋」(復興橋梁)の絵葉書は「大東京の十六大橋」のなかにもありました。背景に日本銀行と横濱正金銀行東京支店の建物が見えます。横濱正金銀行東京支店は,工事期間中に関東大震災に会うのですが,昭和2年(1927)に竣工しています。設計は長野宇平治でした。

常盤橋(復興橋梁)

位 置:麹町區鐡砲町 日本橋區北鞘町間(外濠架設)

橋 長:39メートル

橋 幅:27メートル

竣 工:大正15(1926)年12月

♪土木図書館のアーカイブスのなかに,一石橋と常盤橋(復興橋梁)が写っている絵葉書もありました。タイトルは「丸の内に通ずる新常盤橋及一石橋を望む」となっています。この新常盤橋とは,現在の常盤橋のことと思われます。震災後,常磐橋(旧常盤橋)の下流に新たに橋を架橋したために「新常盤橋」と表記したものと思われます。

-1.jpg)

🌲日本橋川に架かる橋

三崎橋→新三崎橋→あいあい橋(旧新飯田橋の場所)→新川橋→掘留橋→南掘留橋→俎橋→宝田橋→雉子橋→一ツ橋→錦橋→神田橋→鎌倉橋→新常盤橋→常磐橋→常盤橋→(←外濠)→

一石橋→→西河岸橋→日本橋→江戸橋→鎧橋→茅場橋→湊橋→豊海橋→隅田川

◇

新常盤橋(大正9年[1920] 3連アーチ橋 都電) (昭和63年[1988]改架)(東北新幹線)

↓

常磐橋(旧常盤橋)(明治10[1877]年 石橋 2連アーチ橋)

↓

常盤橋(復興橋梁)(大正15年12月竣工 2連アーチ橋)

🌲🌲🌲

♪当時の工事写真や絵葉書から,外濠や日本橋川上のひろびろとした空,静かであったころの江戸・東京が想像されます。

♪春の訪れとともに,街道筋の散歩に加えて,隅田川,日本橋川,神田川などの川筋の散策も続けたいと思います。散歩を通して,記憶し,過去の文献とともに記録に残すことがいかに重要なことかと,改めて,感じています。

🌲🌲

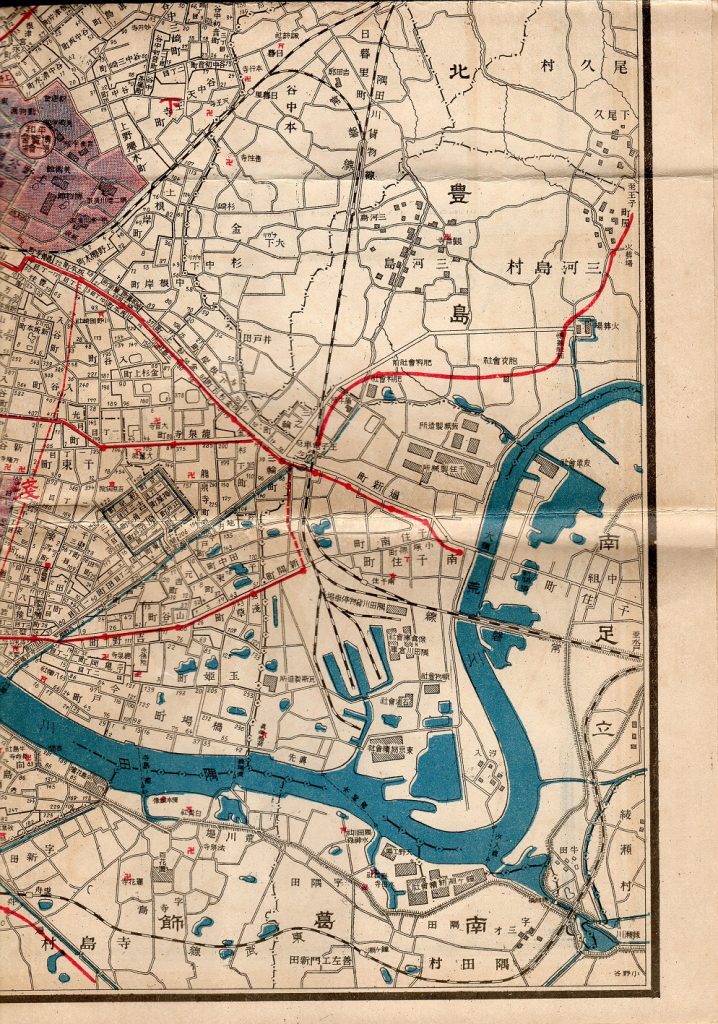

♪外濠(御堀)は一石橋で日本橋川に分かれて,西河岸橋→日本橋→江戸橋→鎧橋→茅場橋→湊橋→豊海橋と続き,隅田川に流れ込みます。

♪一石橋を外濠側から見た絵葉書を入手しました。絵葉書のタイトルは「日本銀行」となっているのですが,前景に外濠,遠景(画面右側)に改架前の一石橋が写っていました。外濠と日本橋川が繋がる部分です。一石橋がアーチ橋に改架されるのは,震災前の大正11年(1922)12月のことです1)。

♪外濠には,舟が浮かんでいます。これから,一石橋をくぐり,日本橋川を下って隅田川に出るのでしょうか。江戸は舟運で繁盛しました。

♪外濠に沿って,建物が並んでいます。画面左が日本銀行,中央が横濱正金銀行東京支店(震災前の建物)(東京銀行の前身・現在の三菱東京UFJ銀行日本橋支店および貨幣博物館の場所・東京都中央区本石町一丁目[旧本両替町]),その右隣が東京火災保険株式會社(明治36年[1903]8月起工,明治38年[1905]7月竣工・旧北鞘町)の建物です。

◇🌲🌲

♪日本橋白木屋の上空から俯瞰した絵葉書がありました。画面左に外濠,そこから分かれて日本橋川が流れています。外濠には,復興後に架けられた常盤橋(復興橋梁)(大正15年[1926]12月竣工)が見えます。日本橋川に入って,一石橋,西河岸橋,日本橋と橋が架かっているのがわかります。

参考文献

1) 『東京の橋 生きている江戸の橋』(石川悌二著 新人物往来社 1977)

2) 『新訂江戸名所図会1』(巻之一天枢之部)(市古夏生・鈴木健一校訂 ちくま学芸文庫 1996)

3) 『帝都復興記念帖』(昭和5年 復興局)

4) 『都電が走った町 今昔』(林順信著 JTB日本交通公社出版事業局 1996)

5) 『都電が走った町 今昔II』(林順信著 JTB日本交通公社出版事業局 1998)

6) 長野宇平治:「横浜正金銀行東京支店建築概要」.土木建築工事画報 3(2):22-26, 1927.(土木図書館デジタルアーカイブス 「土木建築工事画報」)

7) 『東京の銅像を歩く』(木下直之著)(祥伝社 2011)

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

🌲「東京新聞」(2020.11.08)によると、東日本大震災によって被害を受けた常盤橋の修復工事が完成したそうです。

(平成25年3月27日 記す)(平成25年5月11日 追加 記す)(令和2年11月22日 追記)

001-1-1024x664.jpg)

002-1024x664.jpg)

.jpg)

001-1024x664.jpg)

001-1024x664.jpg)

-764x1024.jpg)

001-1024x664.jpg)

001-1024x664.jpg)

-1024x664.jpg)

-1.jpg)

.jpg)

-1.jpg)

-1.jpg)

-1.jpg)

.jpg)

2-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

.jpg)

.jpg)