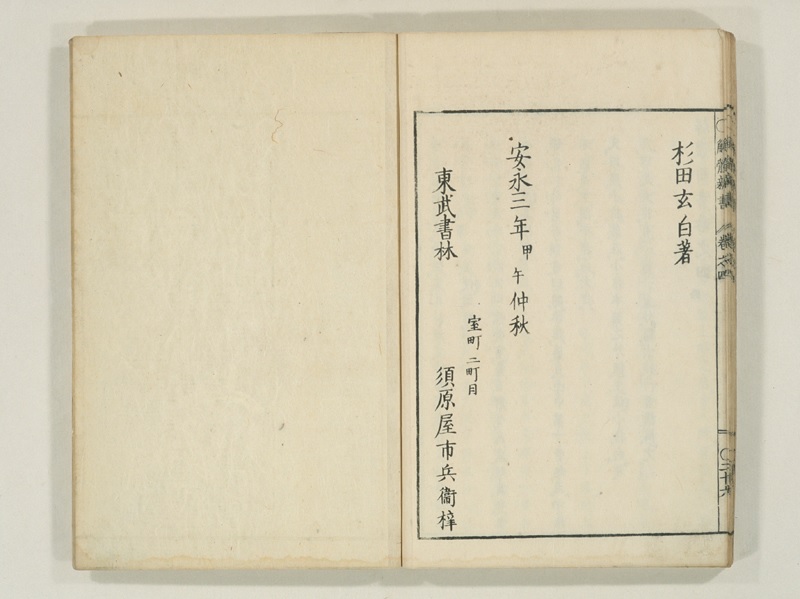

♪若狭小濱藩医であった木下家は,杉田家を師としており1)2)3),木下家には,杉田家からの書簡や遺墨,そして『解體新書』(安永三年 杉田玄白),『和蘭醫事問答』(建部清庵・杉田玄白 寛政七年),『形影夜話』(杉田玄白 文化七年),『梅里遺稿』(大槻修二編輯 杉田盛出版)などの著訳書類が,多数,残されていました。

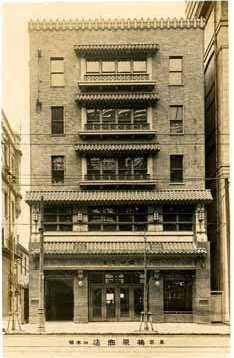

若狭小濱名勝 海の部(絵葉書)

♪杉田玄白は,平賀源内などとの交友,長崎屋(江戸の和蘭人定宿)を通して海外に目を向けながらも,同じ小濱藩医である木下家とは,終始,交流を続けていました。両家の強いきずなと人柄を感じます。

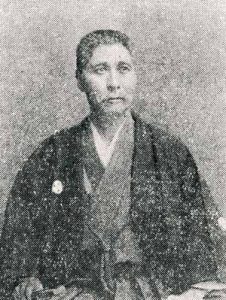

♪杉田玄白は,杉田家の三代目にあたり,杉田家からの遺墨などを子孫に残すために,巻物『傳家寶墨』を作成した木下凞(ひろむ)(宗伯)は,木下家の四代目にあたります。

♪東京大学医学図書館でみつけた雑誌『京都醫事衛生誌』のなかに,明治40年(1907)当時の杉田家と木下家の家譜を掲載した文献がありました1)。この杉田家の家譜は,木下凞(ひろむ)が,杉田武(杉田家七代目)に聞き取り調査をしてまとめたもののようです。

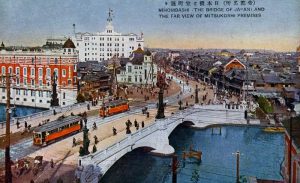

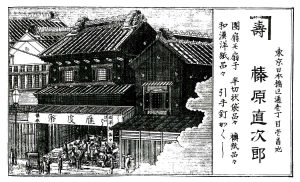

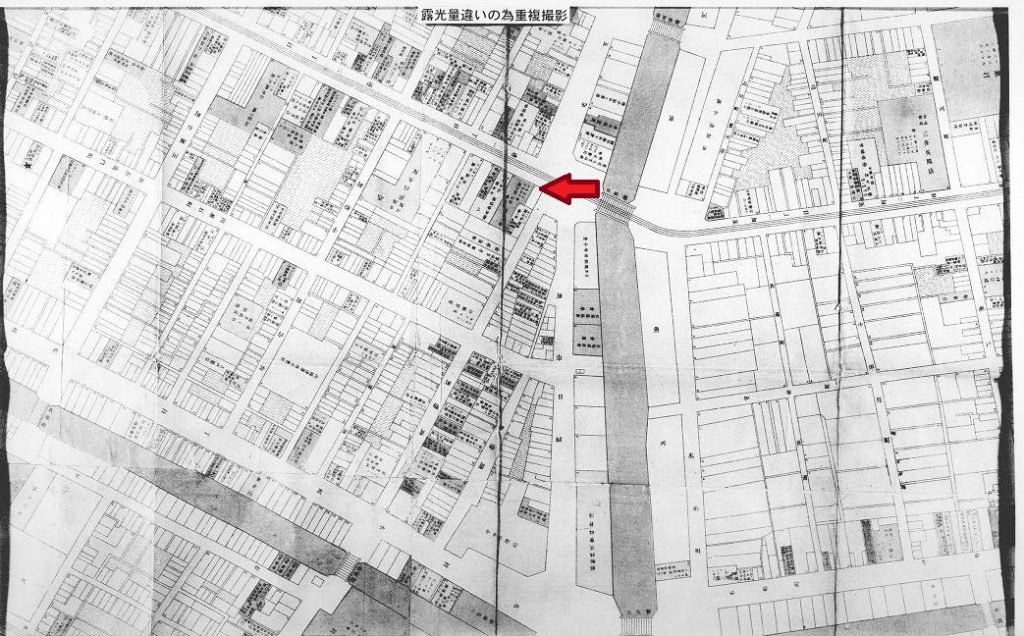

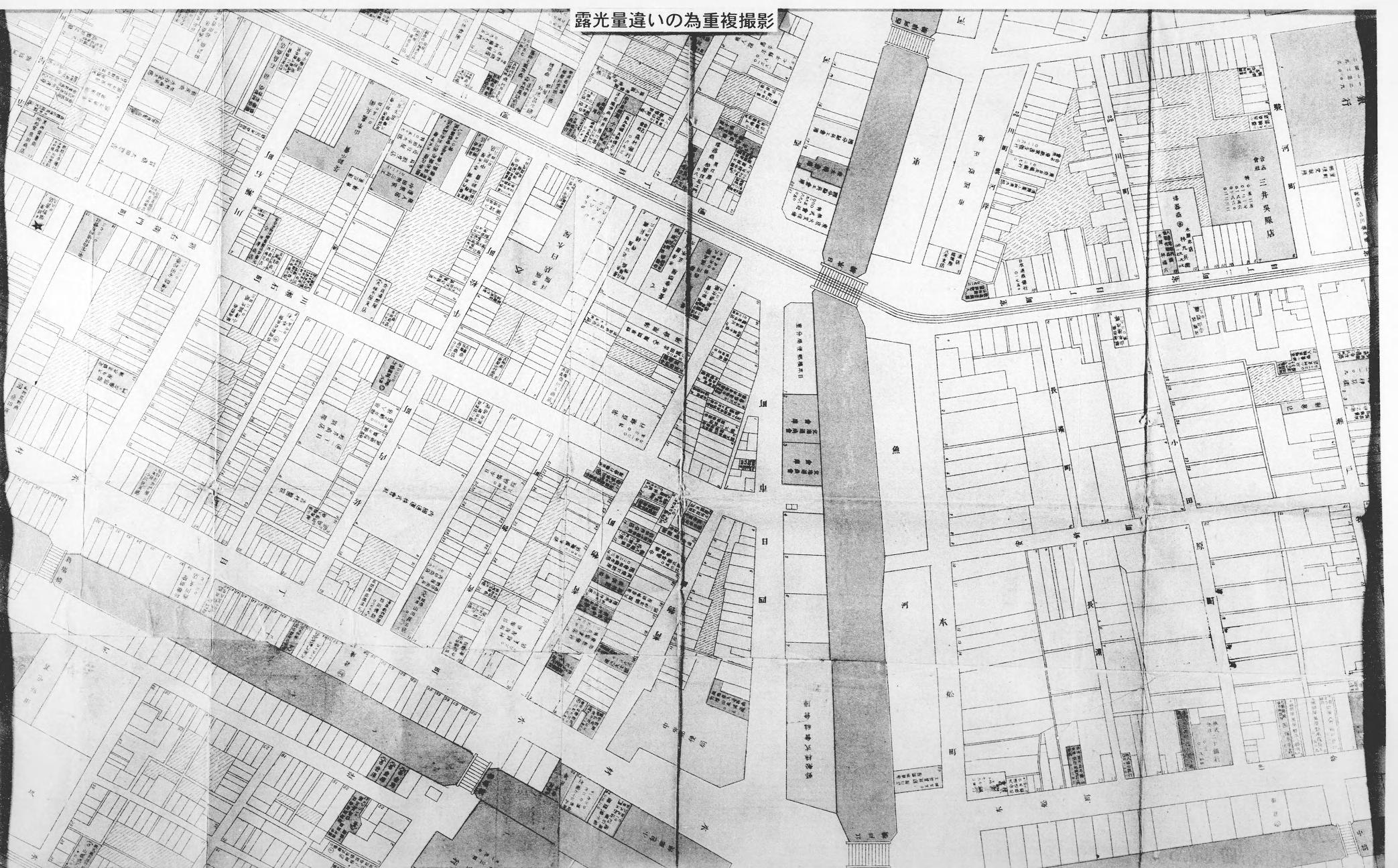

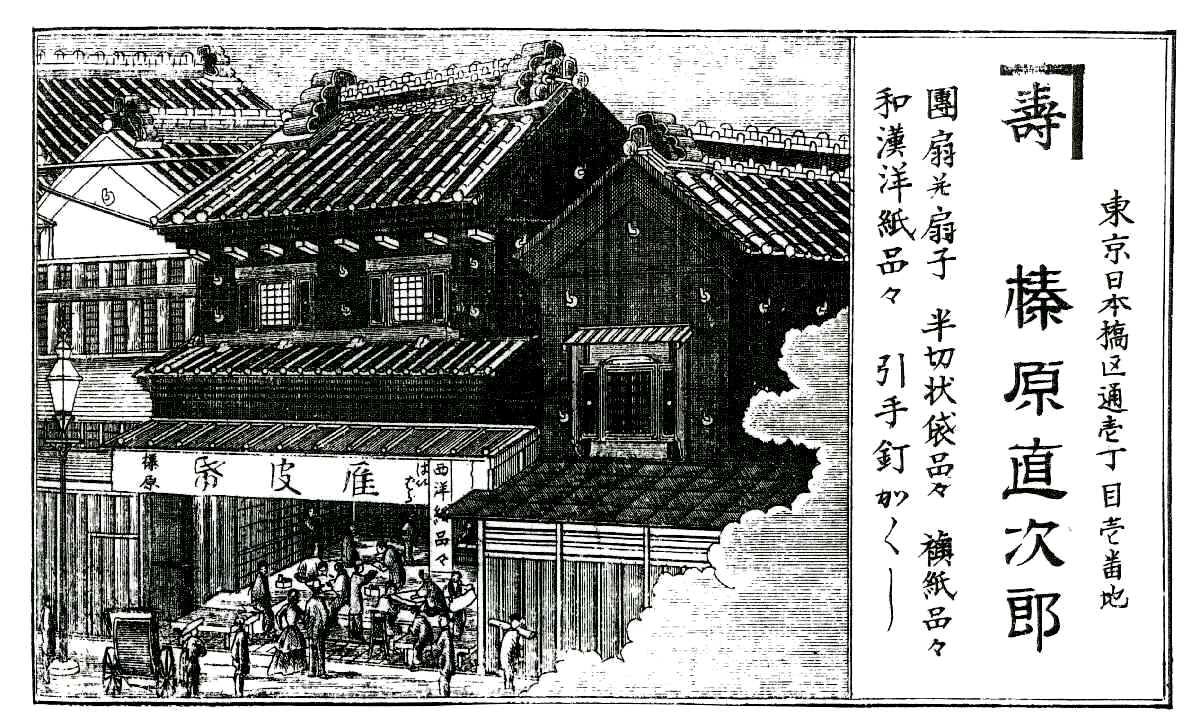

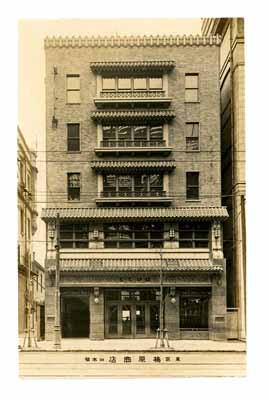

♪明治のはじめ,開港したばかりの横濱。木下凞と杉田武,そして山田文友は早矢仕有的(丸善の創始者)がはじめた医学生の合宿所(相生町三丁目)で,共に学び,静々舎診療所(境町二丁目)では,共に診察した仲でした6)7)。

♪杉田家と木下家の当事者による両家の家譜は,貴重な史料と思われます。今後の説明の参考になると思われますので,記録しておきます。

♪この杉田家々譜は,杉田玄端と武によって書かれた『杉田家記』[自筆稿本]8)に引き継がれたものと思われます。

________________________________________

杉田家々譜

初代 杉田 玄伯 後改甫仙,元禄十五年始メテ酒井候ノ醫官トナル

二代 杉田 伯元 後改甫仙ほせん

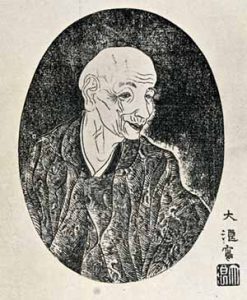

三代 杉田 玄白 名翼,號鷧齋(いさい)又九幸(きゅうこう) 始テ蘭書ヲ翻譯シ解體新書ヲ刊行ス,

享保十八年九月十三日生,文化十四年四月十七日卒,八十五歳

四代 杉田 玄白 名勤,號紫石,始メ伯元,後玄白ニ改ム,實ハ奥州一ノ

関田村右京太夫侍醫建部清庵五男ニシテ,鷧齋(いさい)ノ長女ヲ

妻トシテ養子トナリ家ヲ継ク

五代 杉田 白玄 紫石ノ二男(長男ハ二十一歳ニシテ歿ス),明治七年卒,

六十九歳

六代 杉田 玄端9) 白玄ノ養子ナリ,幕府ニ召サレテ一家ヲ為ス

七代 杉田 武(たけし) 玄端ノ長男ニシテ家ヲ嗣ク,現ニ東京ニ在リ

________________________________________

杉田分家

初代 杉田 立卿 名豫,號錦膓,為鷧齋(いさい)ノ庶子注)ナリ,藩主ニ願ヒテ分家ス,

生年月日取調中,弘化二年十月二十九日卒

二代 杉田 成卿 名信,號梅里,文政元年生,安政六年二月十九日卒,

四十二歳

三代 杉田 廉卿 名廉,成卿ノ養子,長女ヲ妻トシ,家ヲ嗣ク,實ハ駿河

沼津ノ醫家武田悌道ノ子ナリ,生年月日取調中,

明治三年二月二十日卒

四代 杉田 盛 廉卿ノ名跡ヲ相続ス,實ハ玄端ノ三男ナリ

注)正妻の子ではなく、妾の子。父が認知した私生児。

杉田分家

初代 杉田 玄端9) 幕府徳川家ニ召サレテ一家ヲ為シ,維新ノ際静岡藩

士族トナル

二代 杉田 雄(いさお) 玄端ノ二男ニシテ其後ヲ襲フ

________________________________________

木下家々譜

初代 木下 宗白 木下芳章六男,名從縄,幼名章壽,隠居シテ是安ト稱ス,

明和七年生,天保二年卒,六十二歳

二代 木下 宗伯 名從敬,幼名宗三,隠居シテ春庵ト稱ス,文化三年生,

安政六年卒,實ハ村松氏,從縄甥ヲ養シ,長女ヲ妻ハシ

家ヲ継カシム

三代 木下 宗珀 名芳隆,幼名是作,隠居シテ春瑞ト稱ス,從縄三男ナリ,

長ハ皆天ス,從敬子ナシ,順養子トシテ家ヲ嗣ク,

文政元年生,明治十年卒,六十歳

四代 木下 宗伯 名凞ひろむ,幼名東作,春瑞二男,長ハ天ス,弘化元年生,

明治六年京都ニ徒住ス,同三十七年隠居

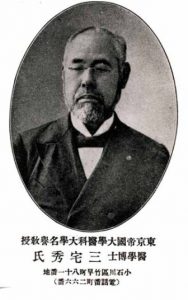

五代 木下 正中 凞(ひろむ)長男,明治二年生,同十六年東京ニ遊學,

同二十七年東京帝國大學醫科大學卒業,同三十二年大學奉職

木下 東作 凞ひろむ二男,明治十一年生,分家木下浦瀨ノ嗣トナル,

明治二十三年東京ニ遊學シ,同三十六年東京帝國大學

醫科大學卒業,後同大學院入學,又同醫化學教室助手

勤務,同三十九年大阪府立高等醫學校奉職

★

杉田玄端の息子たち

長男・杉田 武(たけし)(嘉永5年7月15日生 大正9年12月31日没)

大学東校、明治9年(1876)アメリカ留学。紐育医科大学卒業。

二男・杉田 雄(いさお)(安政5年12月22日生 明治39年7月31日没)

沼津兵学校附属小学校卒、明治13年東大卒。第一医院外科当直医となり、その後、神戸医学校に移り、杉田医院を設立。

三男・杉田 盛(さかり)(元治元年5月27日生 昭和9年3月6日没)

沼津兵学校附属小学校に明治4年から6年にかけて在学。明治21年東大医科大学に進む。卒業後、神戸に移り兄の杉田病院を継ぐ。盛岡病院、横浜杉田病院にも関係したようです。

参 考 文 献

1)「杉田家と木下家」:『京都醫事衛生誌』第159号 pp.39-41.(明治40年6月発行)

2)「杉田家と木下家」:『京都醫事衛生誌』第160号 pp.33-35.(明治40年6月発行)

3)「杉田家と木下家」:『京都醫事衛生誌』第161号 pp.30-33.(明治40年8月発行)

4)『贈正四位杉田玄白先生事蹟』(和田信二郎述)巻頭肖像

5)「東都掃苔記(77)木下家の墓」:『日本医事新報』No.1659 昭和31.2.11号

6)「早矢仕有的年譜注)(7)」『学鐙』100(7):36-37,2003.

7)「早矢仕有的年譜注)(8)」『学鐙』100(8):34-35,2003.

8)「杉田玄白年譜」:『日本醫史學雑誌』第8巻(第3・4号)(杉田玄白140年忌記念特集号)pp.46-54.

(四)関係史料」:『日本醫史學雑誌』第8巻(第3・4号)(杉田玄白140年忌記念特集号)pp.33-40.

9)「杉田玄端小傳」:『松山棟庵先生傳』(松山病院 1943)pp.52-54.

________________________________________

注)「早矢仕有的年譜」(早矢仕民治編)の雑誌『学鐙』(丸善発行)への掲載号は以下の通りです。

(1)「早矢仕有的年譜(1)」(早矢仕民治編)(丸善社史資料9)

[安政六年己未年(先生二十三歳)・万延元庚申年(先生二十四歳)]

『学鐙』100(1):34-35,2003.

(2)「早矢仕有的年譜(2)」(早矢仕民治編)(丸善社史資料10)

[文久元辛酉年(先生二十五歳)・文久二壬戌年(先生二十六歳)]

『学鐙』100(2):36-37,2003.

(3)「早矢仕有的年譜(3)」(早矢仕民治編)(丸善社史資料11)

[文久三癸亥年(先生二十七歳)]

『学鐙』100(3):34-35,2003.

(4)「早矢仕有的年譜(4)」(早矢仕民治編)(丸善社史資料12)

[慶應元乙丑年(先生二十九歳)・慶應二丙寅年(先生三十歳)]

『学鐙』100(4):36-37,2003.

(5)「早矢仕有的年譜(5)」(早矢仕民治編)(丸善社史資料13)

[慶應三丁卯年(先生三十一歳)・慶應四改元明治元戌辰年(先生三十二歳)]

『学鐙』100(5):36-37,2003.

(6)「早矢仕有的年譜(6)」(早矢仕民治編)(丸善社史資料14)

[明治二年己巳年(先生二十三歳)・明治三年庚午年(先生三十四歳)]

『学鐙』100(6):36-37,2003.

(7)「早矢仕有的年譜(7)」(早矢仕民治編)(丸善社史資料15)

[明治四辛未年(先生三十五歳)・明治五壬申年(先生三十六歳)]

『学鐙』100(7):36-37,2003.

(8)「早矢仕有的年譜(8)」(早矢仕民治編)(丸善社史資料16)

『学鐙』100(8):34-35,2003.

(9)「早矢仕有的年譜(9)」(早矢仕民治編)(丸善社史資料17)

[明治七年申戌年(先生三十八歳)]

『学鐙』100(9):36-37,2003.

(10)「早矢仕有的年譜(10)」(早矢仕民治編)(丸善社史資料18)

[明治八年乙亥年(先生三十九歳)]

『学鐙』100(10):36-37,2003.

(11)「早矢仕有的年譜(11)」(早矢仕民治編)(丸善社史資料19)

[明治九年丙子年(先生三四十歳)]

『学鐙』100(11):36-37,2003.

(12)「早矢仕有的年譜(12)」(早矢仕民治編)(丸善社史資料20)

[明治十丁丑年(先生四十一歳)]

『学鐙』100(12):36-37,2003.

(13)「早矢仕有的年譜(13)」(早矢仕民治編)(丸善社史資料21)

[明治十一年戊寅年(先生四十二歳)]

『学鐙』101(1):34-35,2004.

(14)「早矢仕有的年譜(14)」(早矢仕民治編)(丸善社史資料22)

[明治十二己卯年(先生四十三歳)・明治十三庚辰年(先生四十四歳)]

『学鐙』101(2):34-35,2004.

(15)「早矢仕有的年譜(15)」(早矢仕民治編)(丸善社史資料23)

[明治十四年辛巳年(先生四十五歳)]

『学鐙』101(3):34-35,2004.

(16)「早矢仕有的年譜(16)」(早矢仕民治編)(丸善社史資料24)

[明治十五壬午年(先生四十六歳)・明治十六癸未年(先生四十七歳)]

『学鐙』101(4):34-35,2004.

(17)「早矢仕有的年譜(17)」(早矢仕民治編)(丸善社史資料25)

[明治十七年甲申年(先生四十八歳)]

『学鐙』102(1):34-35,2005.

(18)「早矢仕有的年譜(18)」(早矢仕民治編)(丸善社史資料26)

[明治十八年乙酉年(先生四十九歳)]

『学鐙』102(2):34-35,2005.

(19)「早矢仕有的年譜(19)」(早矢仕民治編)(丸善社史資料27)

[明治拾九丙午年(先生五十歳)・明治二拾丁亥年(先生五十一歳)・明治二拾壱戊年(先生五十二歳)・明治二十二己丑年(先生五十三歳)・明治二十三庚寅年(先生五十四歳)・明治二十四辛卯年(先生五十五歳)・明治二十五壬辰年(先生五十六歳)・明治二十六癸巳年(先生五十七歳)・明治二十七甲牛年(先生五十八歳)・明治二十八乙未年(先生五十九歳)・明治二十九丙申年(先生六十歳)・明治三十丁酉年(先生六十一歳)・明治三十一戊戌年(先生六十二歳)・明治三十二己亥年(先生六十三歳)・明治三十三庚子年(先生六十四歳)・明治三十四辛丑年(先生六十五歳)]

『学鐙』102(3):32-35,2005.

(平成22年6月3日 記す)(平成22年7月30日 [注]を改訂)(平成29年8月10日 追記)

-1-300x205.jpg)

-300x200.jpg)