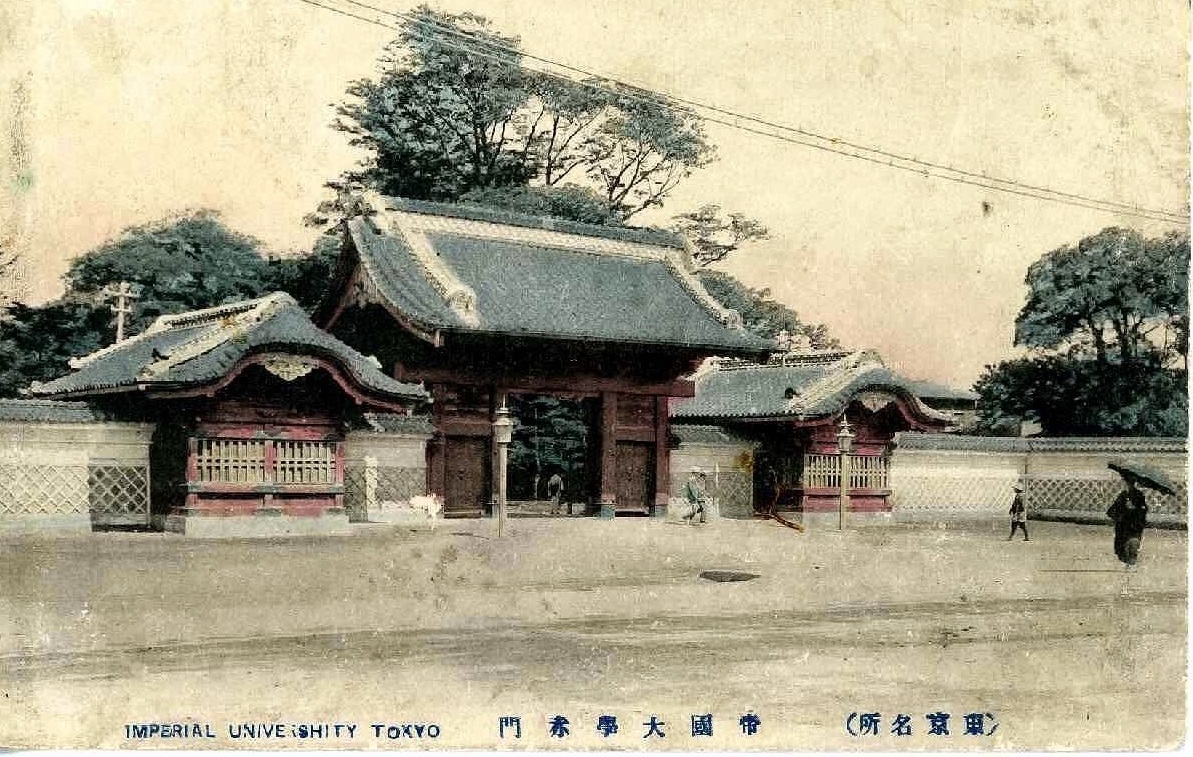

♪太田正雄 の没年の昭和20年(1945)の日記を見てみると、空襲のなか、大学本郷構内に留まり、講義、回診を続け、当直を務める様子が書かれています。その合間には、懐徳館の庭園、薬学科の薬草園、農学部構内などをまわって花々を写生しています。

♪「日記」には、「江戸東京」に登場する緒方富雄、遠山郁三、高橋明、川喜田(伝研)など、各先生のほか、徳川義親の名前も出てきます。

🍂 🍂 🍂 🍂 🍂

♪昭和20年(1945)6月から7月にかけて日記に次ぎのように書いています。

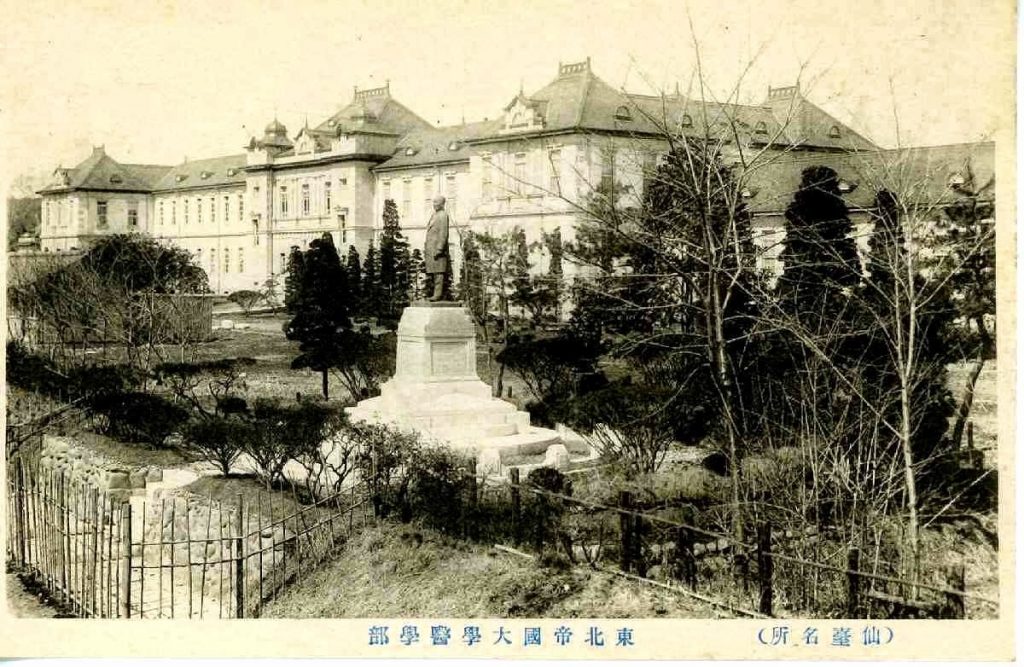

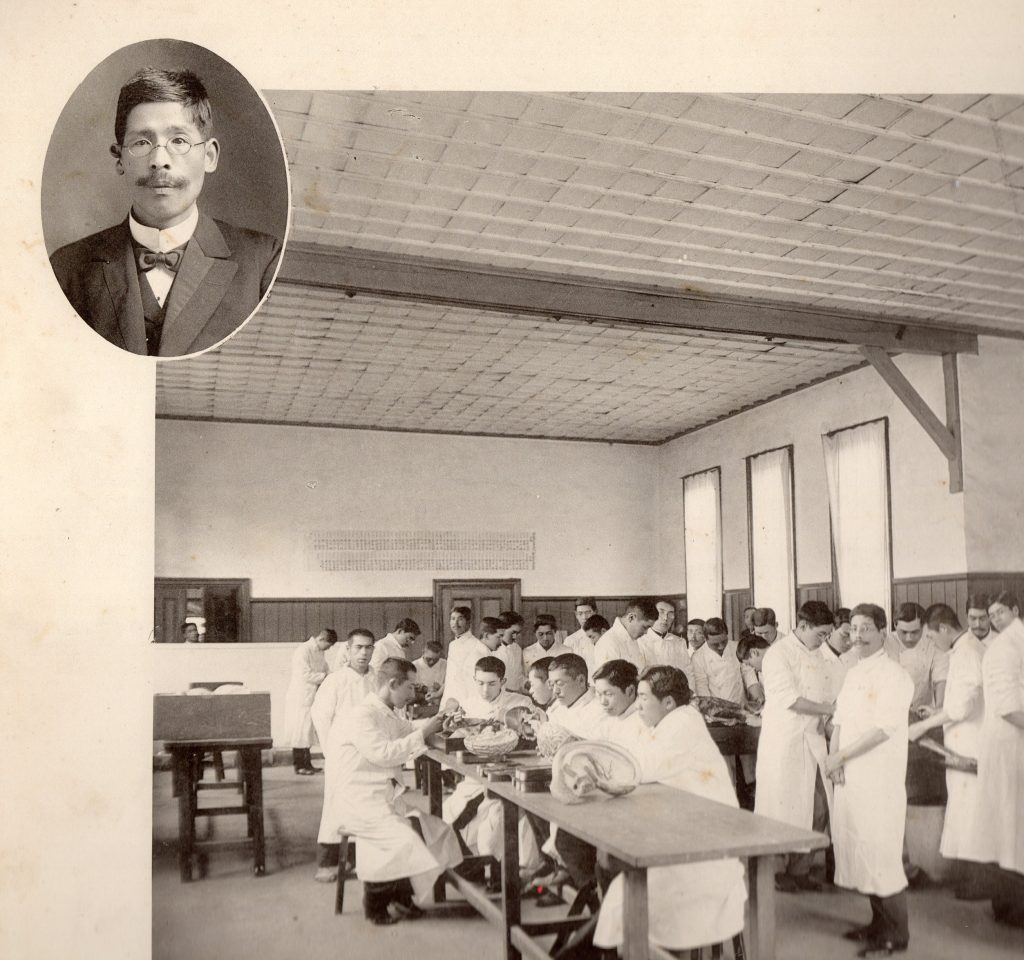

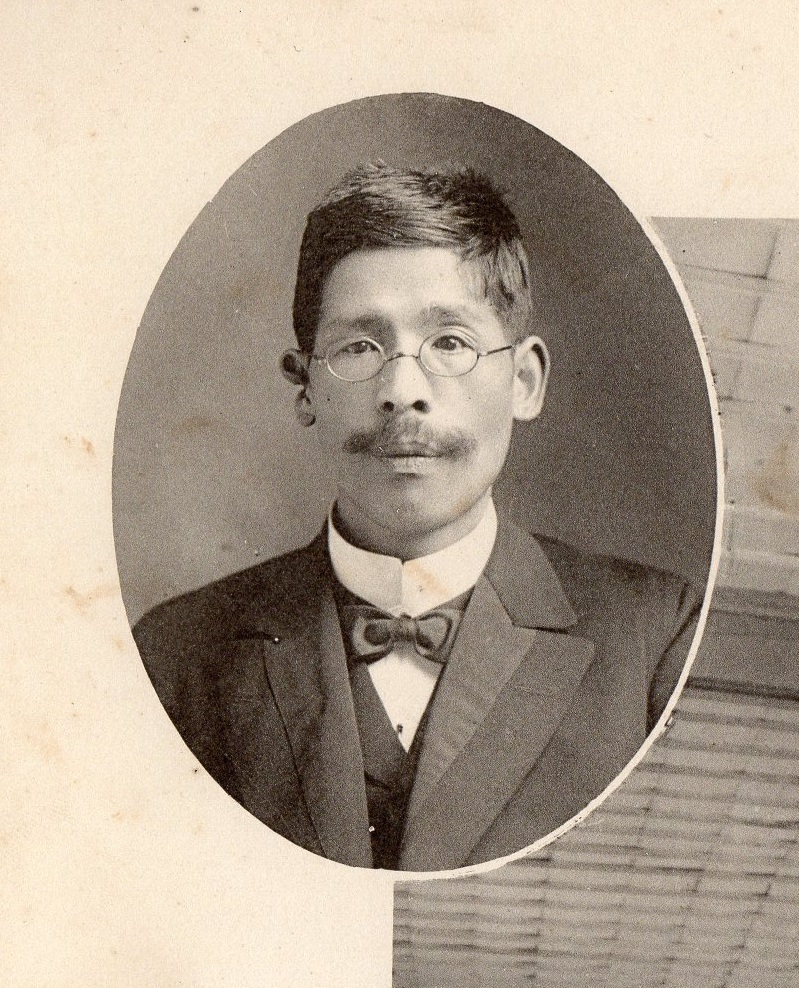

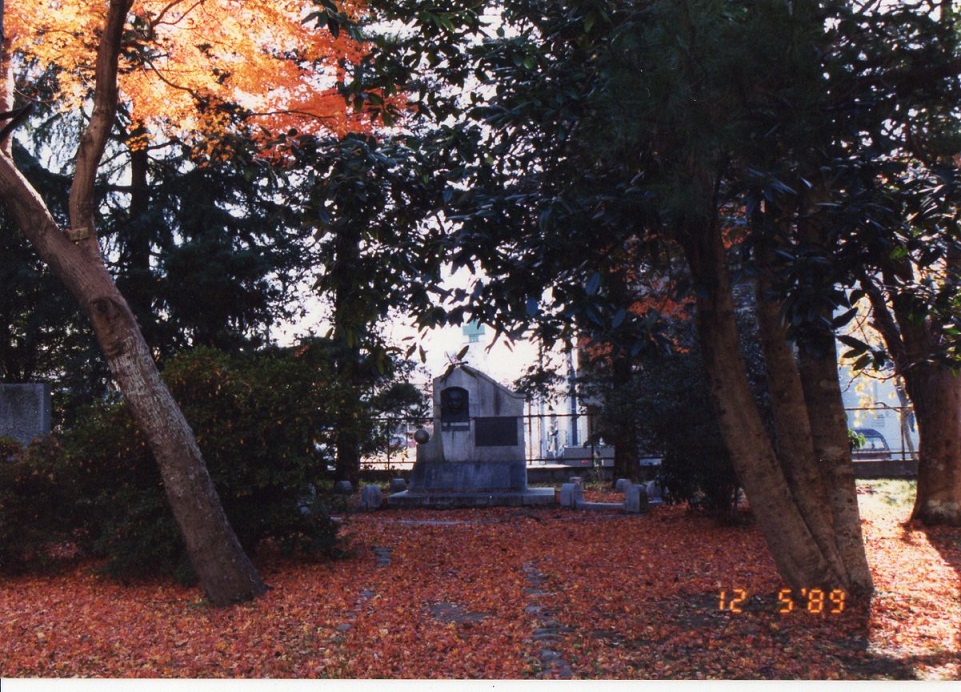

晩年の太田正雄(昭和18年10月19日・20日 東京大学医学部本館前) 昭和20年(1945)6月5日:

曩日(のうじつ)の胆石痛の如し。午前中家居就褥。午后中野氏との約束ゆえ病院にゆく。探しものの為め也。労る。柿沼[昊作] (かきぬま・こうさく)教授の室にて診を受く。

柿沼昊作教授 外科病棟のとりこぼちつつある傍にふふみし泰山木の花一枝を折って帰る。

泰山木(タイサンボク)の花言葉:前途洋洋

昭和20年(1945)6月6日:

胃腸のコリックなほつづく、午後家居。泰山木の花瓶に十分開く、写す。午后登院。回診をすまし、薬学科の薬苑に請うて、ひなげし、かきつばたの茎を得て帰り、帰来之を写生す。病臥

昭和20年(1945)6月7日:

雨。十一時登院。一時十分から二時半講義。三時四十分から五時徳川義親 候邸。・・小痛あり。早く臥す。

昭和20年(1945)6月10日: 目ざめて胃部に疼痛あり、之をさぐるに鴿卵大の結節を觸る。之をおすと痛む。之を摩すると段々と小さくなりつひに消失する。然しまたむくむくと腫れ出す。状、局所性の筋の強直の如くである。之が消えてのち、なお固定せる腫瘍ありや否やを指尖を以て確めんとしたが、判然と決定することが出来なかった。唯然しこの時から、其事も亦可能であるといふことを思ふやうになった。少し注意と覚悟とを要するぞと。

(注)鴿:はと

昭和20年(1945)6月11日: 気分あしく、午前九時半登院、十一時より外来を見る。午後伝研にゆかず、教授室に静養、午後一時ごろ大槻をたづね、腹部のパルパチオン[触診]を頼む。

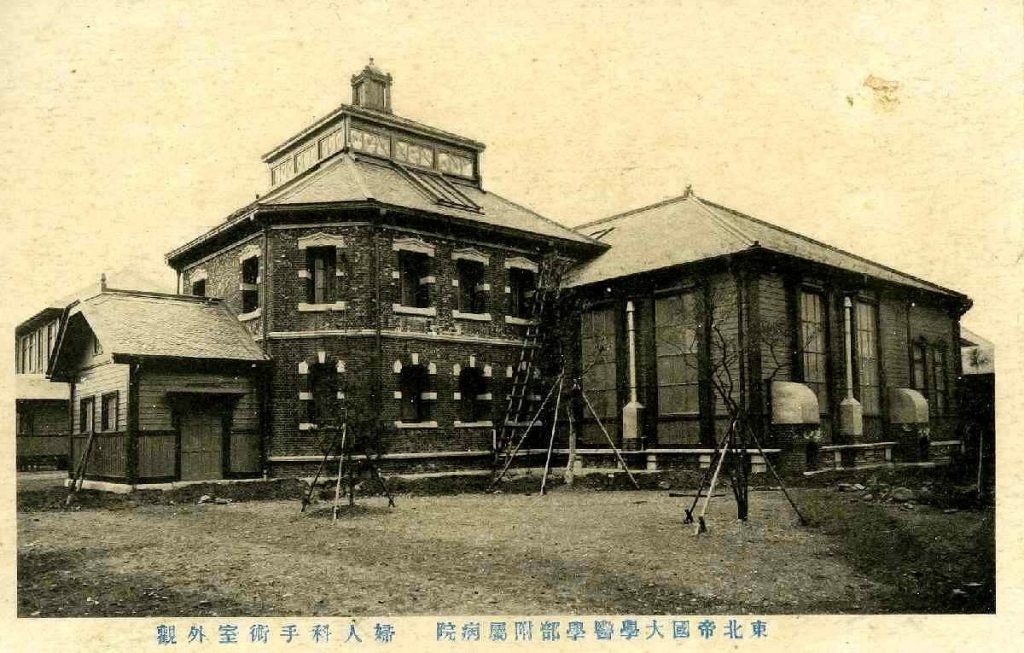

昭和20年(1945)6月12日: 柿沼教授によりバリウムによる腹部レントゲン撮影。

昭和20年(1945)6月19日: 柿沼教授の勧めにより今日より一週間ばかり伊東に休養することにする。

昭和20年(1945)6月25日: 新個の硬結一両個を模索し得たり。沖縄失陷の由。

昭和20年(1945)7月3日: 十時小使荷をとりに来、まづ病院に送る。二時入院、四時好仁会評議委員会。天ぷらを食ひ、ビイルをのみ、スパスムス起る。

昭和20年(1945)7月4日:

八時過より血球計算、胃液検査等をなす。一時過と三時前とに警報。三輪、柿沼教授。

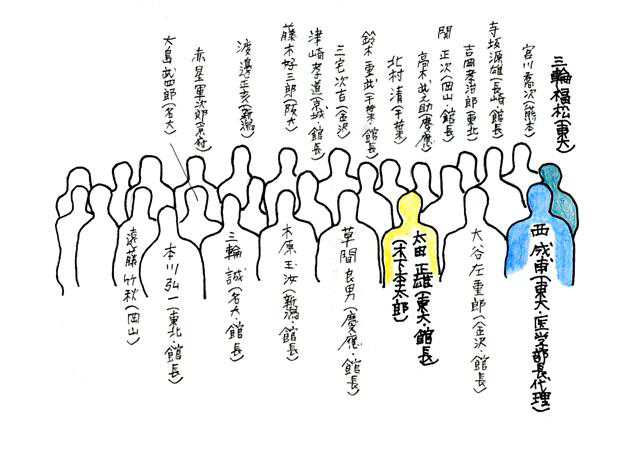

注)この三輪という人物は、当時、医学図書室の事務を担当していた三輪福松のことかと思われます。

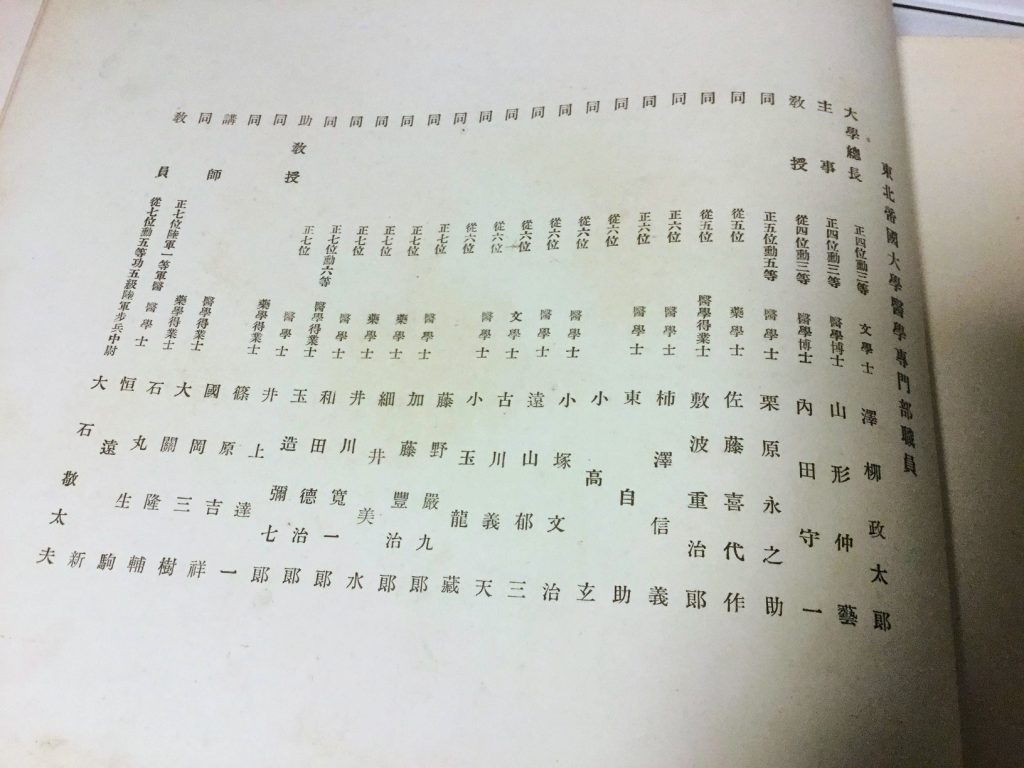

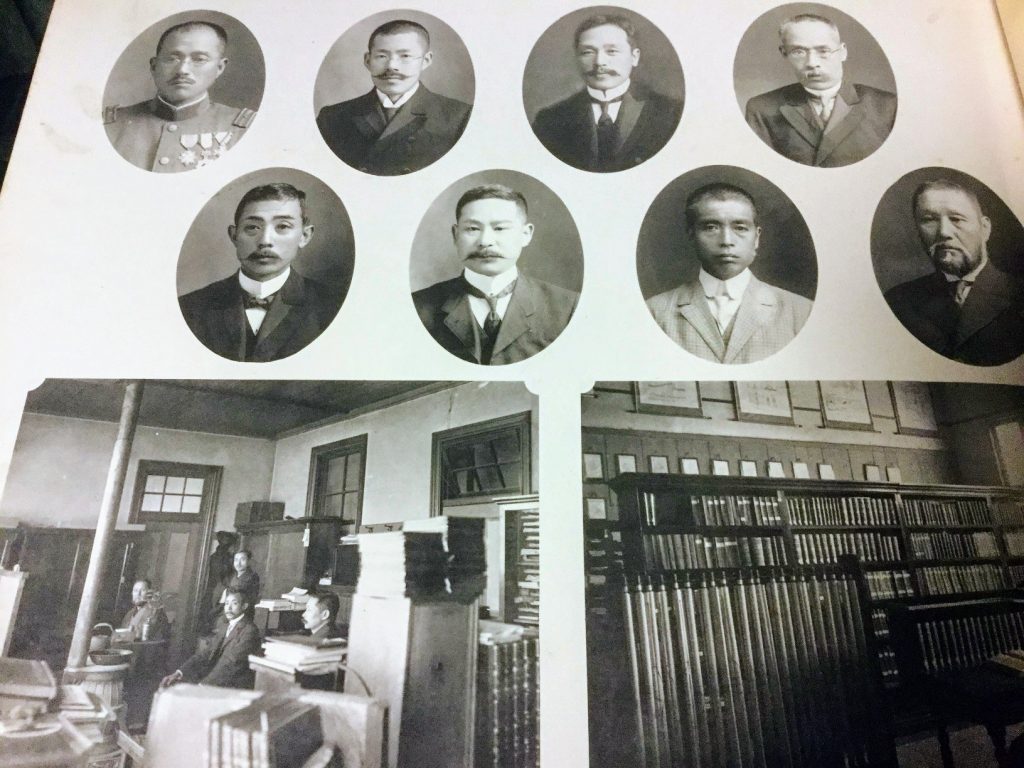

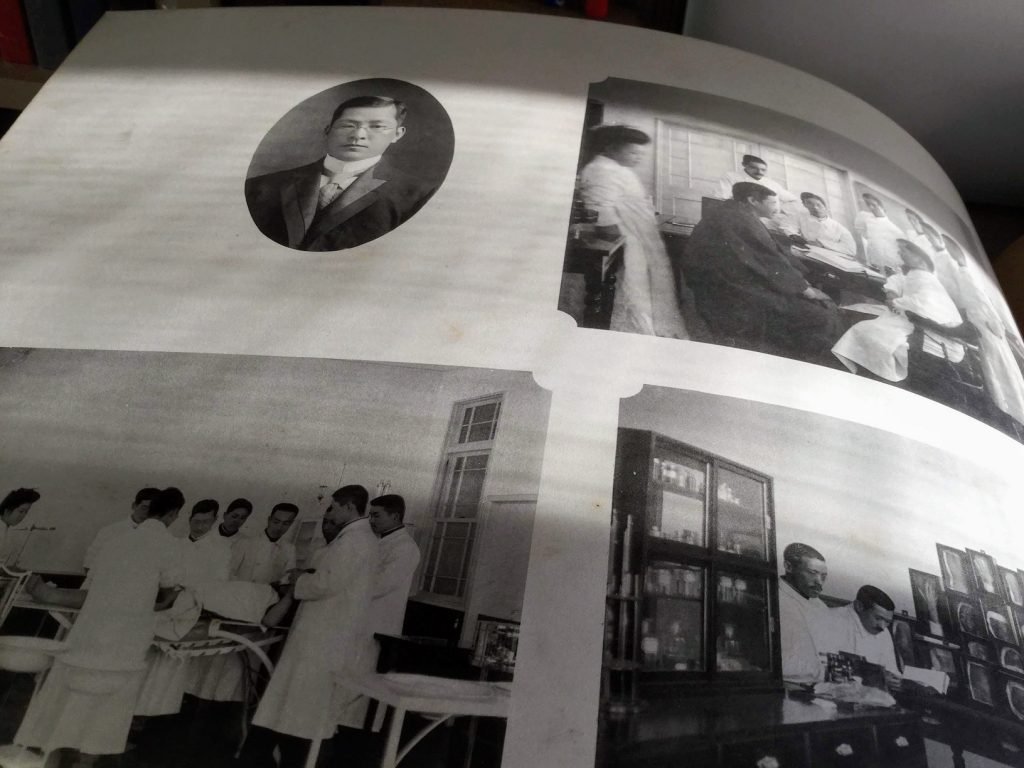

前列の右端が西成輔教授(解剖)、その後ろの三列目の右端が三輪福松。太田正雄教授は、前列の右から3人目(昭和18年 東京大学医学部本館前) 🚙🚙

♪8月1日、教職員とともに還暦の小宴を好仁会 の二階で行ったあとの8月30日に柿沼内科に再入院することになります。このとき主治医となったが井上貞吉で、柿沼教授(内科)と大槻教授(外科)の相談の結果、手術はせずにリンゲル液による水と栄養の補給が行われることになりました。

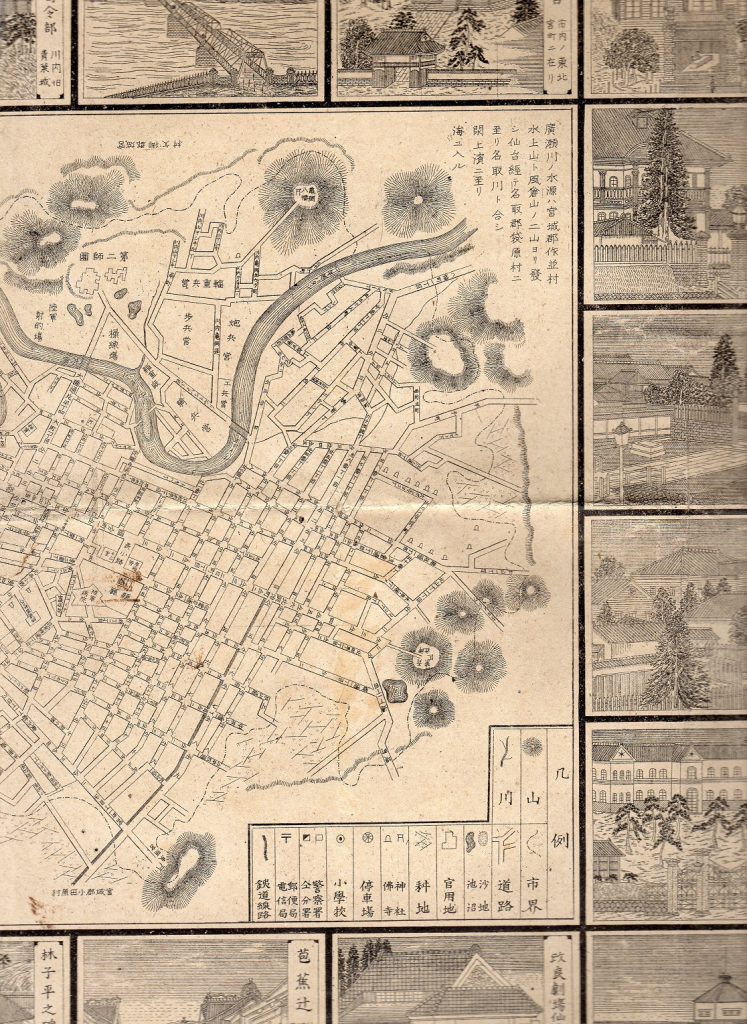

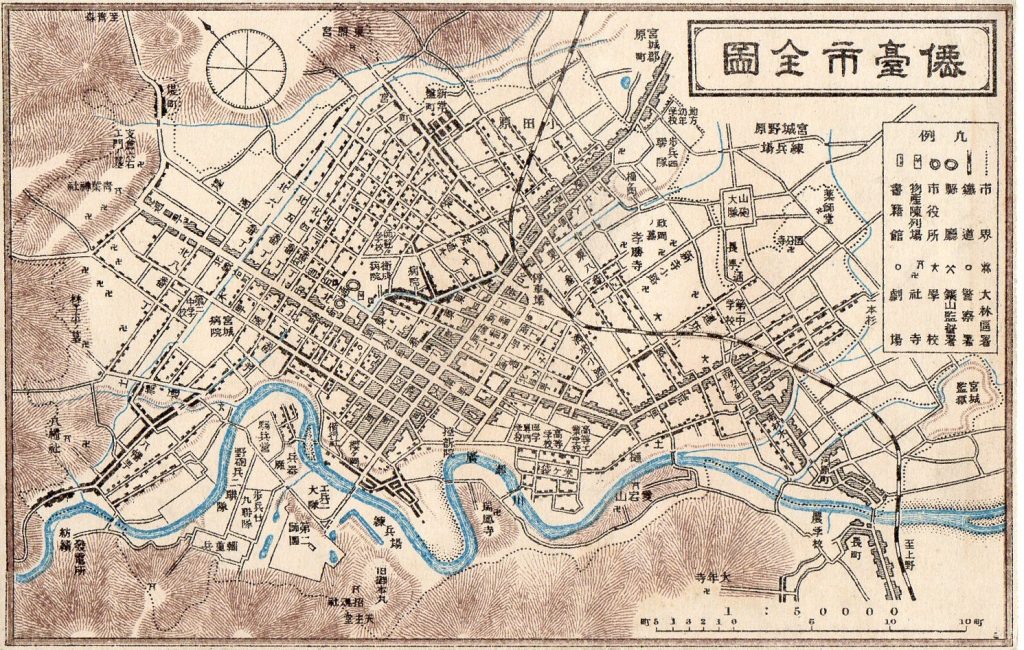

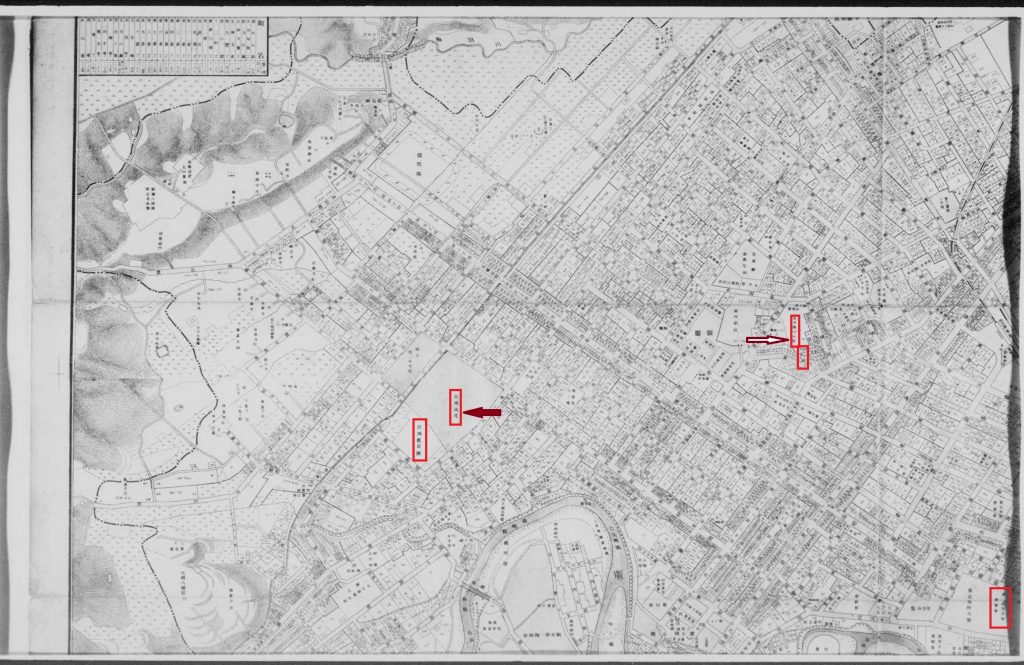

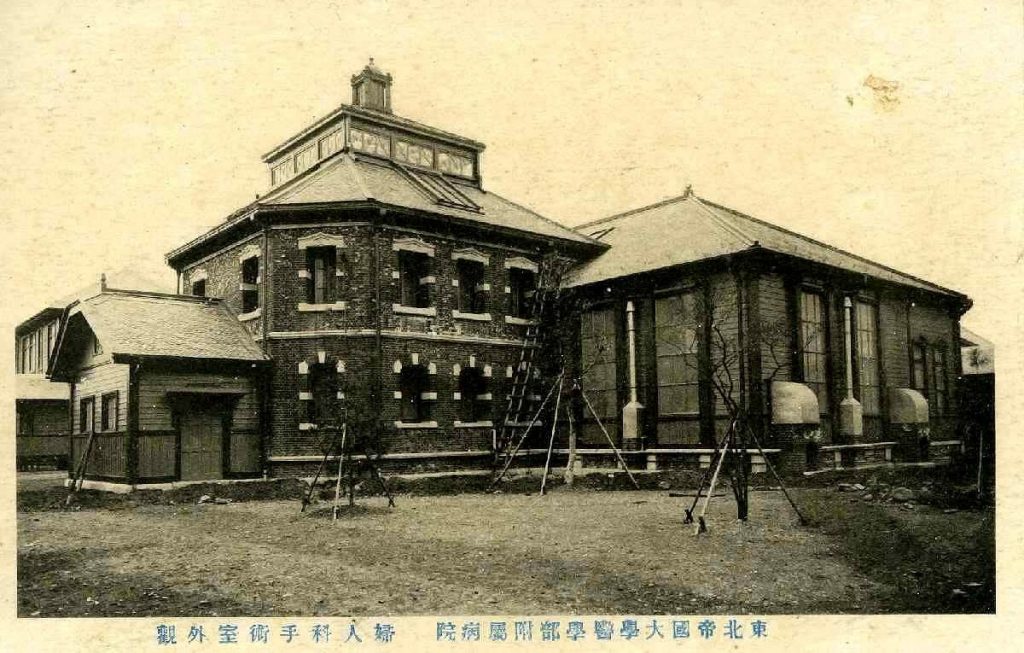

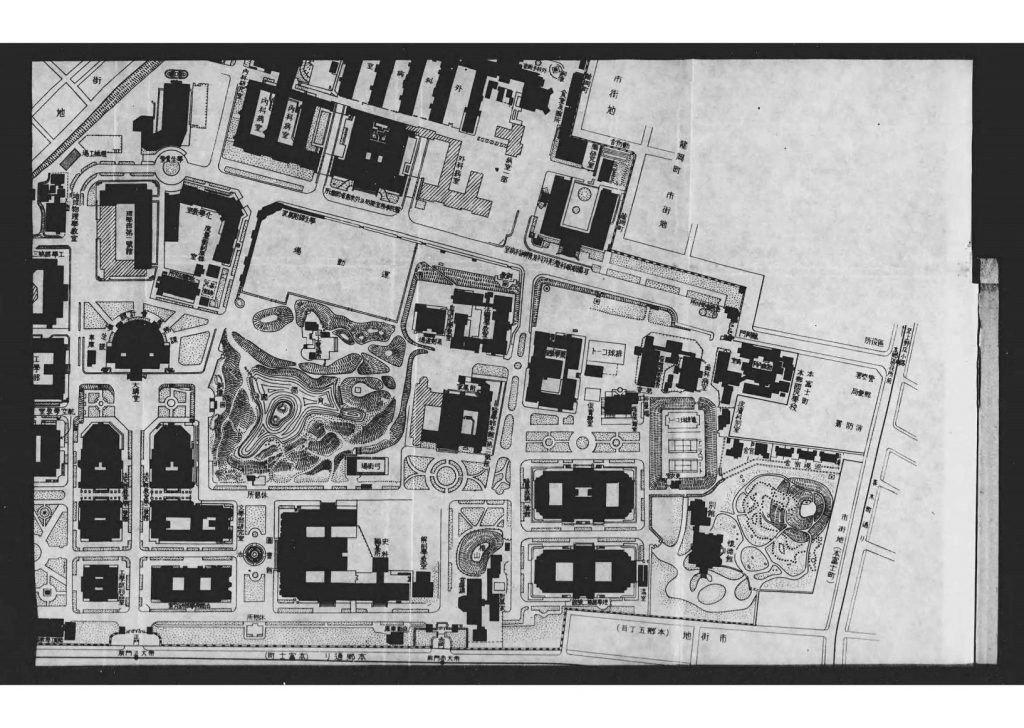

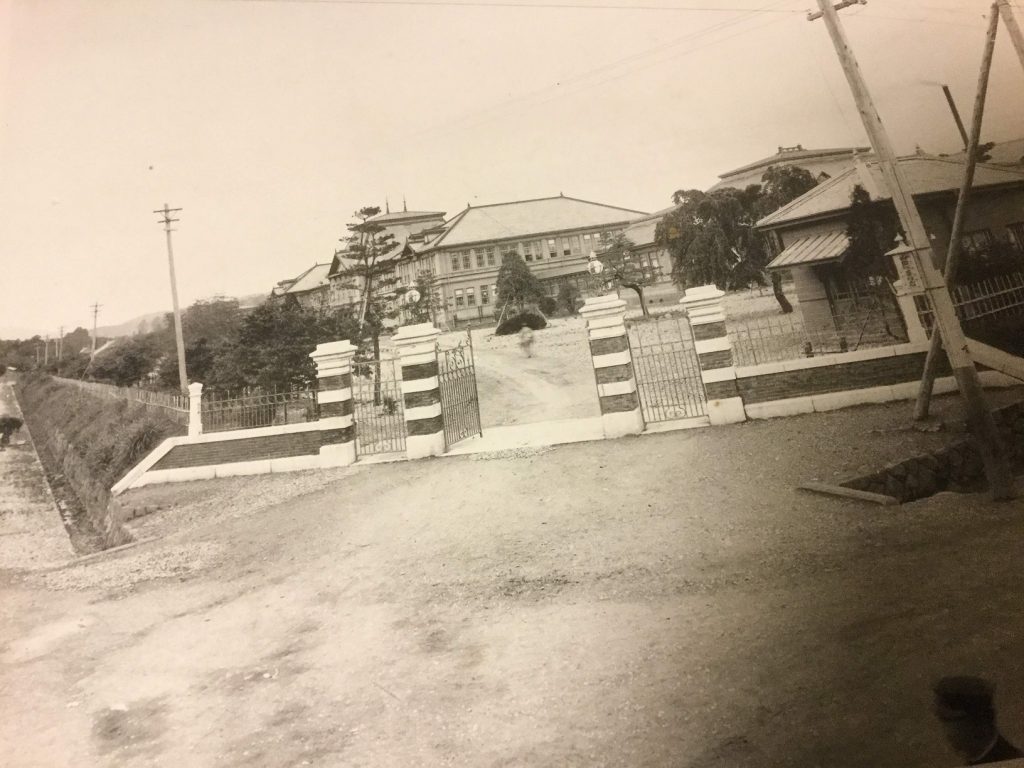

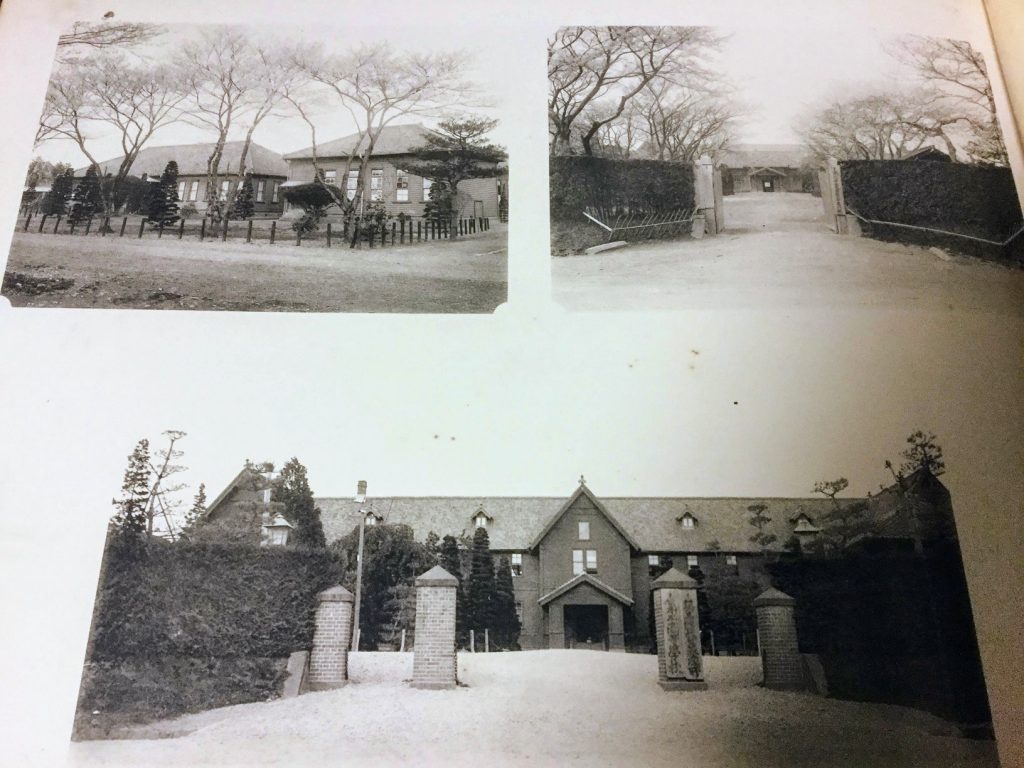

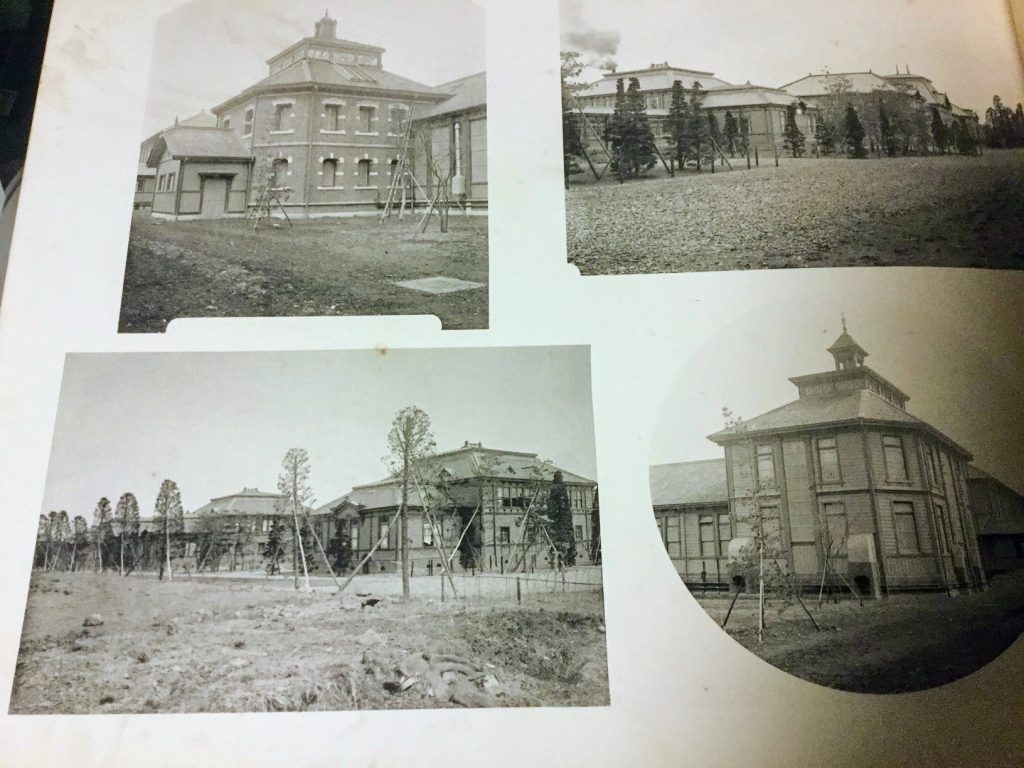

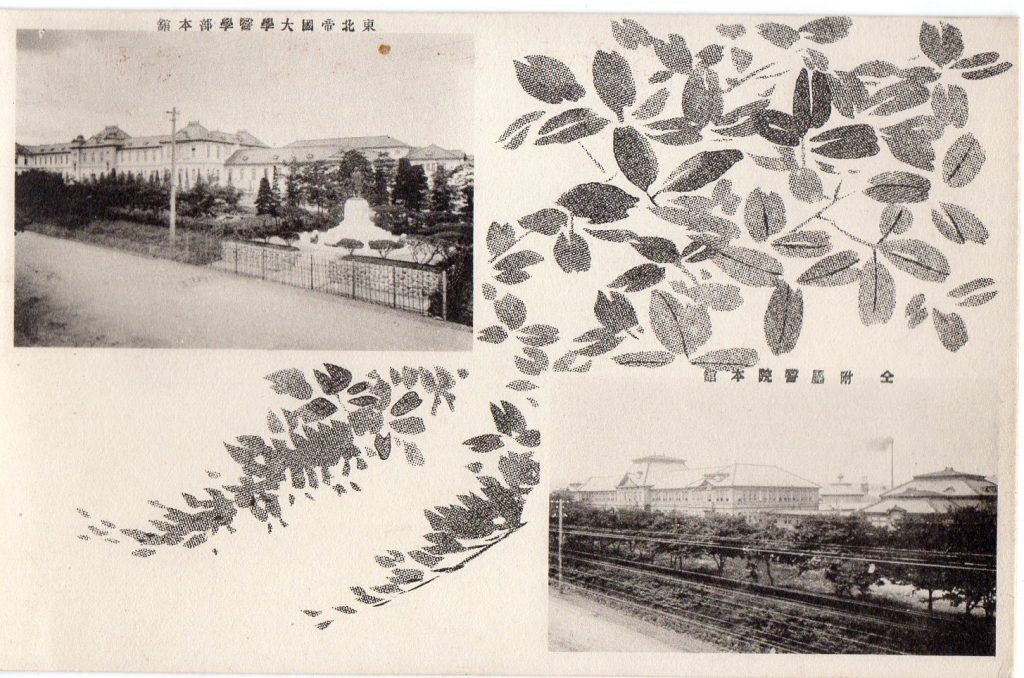

東京大学本郷キャンパス(昭和16年(1941)当時)( 出典:「東京帝国大学一覧」) 東京大学本郷キャンパス(昭和16年(1941)当時)(出典:「東京帝国大学一覧」 ) 東京大学本郷キャンパス(昭和16年(1941)当時)(出典:「東京帝国大学一覧」 ) ♪治療の効なく、10月15日の未明(午前4時25分)に死亡しました。当時、三田村篤志郎教授(病理)が病欠だったため、剖検は松本武四郎 、諏訪紀夫 両助手によって午後1時から行われました。

♪剖検は、病理解剖室の水道が故障のため使えなかったので、皮泌科の手術室で行われました。解剖に立ち会った柿沼教授は、「太田君ぐらい煙草を吸っても、こんなに肺がきれいかね」といったそうです。また、大動脈の動脈硬化もなかったといいます。太田正雄は愛煙家で知られていました。

♪太田正雄は、沖縄陥落や終戦の玉音放送をどんな思いで聴いたのでしょうか。東大構内に残って戦争とたたかった太田正雄教授の人生は、敗戦とともに終わりましたが、その心は、「🍂百花譜🍂」のなかに遺されているのではないでしょうか。

🚙🚙🚙

[剖検記録]

♪松本武四郎(後年、慈恵医大の図書館長も務めた)によって記録された剖検記録を採録しておきます。

[剖検番号]16594 執刀者:松本、諏訪 記録者:松本胼胝 性癒着、転移性播種を伴へる癌性腹膜炎。腸間膜淋巴腺の特別なる腫大を伴はざる腸間膜全体の胼胝性肥厚。

(注記)胼胝 :べんち(callus)「結合組織の著しい増殖を伴った肉芽組織の瘢痕形成に膠原繊維の硝子変性が加わって硬くなった状態をいう」(南山堂医学大辞典)

2) 肝の門部に限局せる初期膵道癌並に該部に於ける胼胝様結締織増殖。此の部に於けるDuctus hepaticus並に門脈の狭窄。肝内胆道の拡張。肝の強き黄疸及全身の中程度黄疸。Ductus choledochusの中程度拡張。小腸上部に於ける胆汁色、下行結腸-直腸に於ける灰白色の腸内容。

(注記)摂護腺:前立腺

10)副腎の脂肪減量。

♪終戦間際の警戒警報(サイレン)が鳴り響くなかでの入院生活は、本人は勿論のこと家族などの看護するものにとっても大変なことであったに違いありません。

♪7月初旬に柿沼内科にはじめて入院したときの様子を「読書療病」のなかで、次のように書いています。

「7月2日に柿沼内科に入院し、同18日(水)退院帰臥した。其間に胃腸のレントゲン診断、胃液検査、血液の諸反応等の事を行った。 ・・・ 悪性腫瘍の如きものではあるまいと云ふことがほぼ明にせられ、入院の目的は達せられた。 食欲、消化は尋常であり、悩む所は微にして長く続く腸痛と身体の羸痩とのみであった。」

(注記)羸痩:るいそう:やせおとろえること。

♪亡くなったときの体重は、38kg、脳重量は1400gであったそうです。

(参考文献)

1)『木下杢太郎日記 第五巻』(太田正雄著 岩波書店 1980)

2)『太田正雄先生(木下杢太郎)生誕百年記念会文集』(日本医事新報社 1986)

3)『目でみる木下杢太郎の生涯』(木下杢太郎記念館編 緑星社 第2版 1983)

(平成15年9月3日記)(2010年1月22日 追記)

001-1-1024x662.jpg)

1-1024x724.jpg)

2-1024x724.jpg)

-1-1024x724.jpg)

-1024x724.jpg)

001-1024x662.jpg)

002-662x1024.jpg)

-1024x819.jpg)

.png)

.jpg)

昭和16年-1024x640.jpg)

昭和16年-1024x640.jpg)

-1-1024x768.jpg)

001-1024x719.jpg)

002-1024x719.jpg)

003-1024x748.jpg)

004-1024x710.jpg)

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

.jpg)