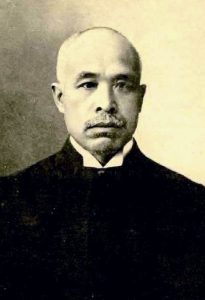

♪榊俶は、榊綽(ゆたか)(令輔)の長男として、安政4年(1875)8月28日、江戸下谷に生まれました。1)2)3)4)5)6) 父・榊綽は、開成所において蘭学の教師を務め、活版・銅版を初めてわが国に広めた人物です。

♪榊俶は、幼名を善太郎といい、のち俶と改め、明治元年(1886)、両親について駿府に行き、静岡藩学に入りました。沼津に移転後、沼津小学校に入り、卒業後、杉田玄瑞、石橋好一等の門で英語を学んでいます。

♪明治5年(1872)、東京に出て、下谷和泉橋畔の三崎嘯の塾に入って濁逸語学を講習しました。同年10月に東京第一大学医学校医科予科生となって、明治7年(1874)に基本科に進み、明治13年(1880)3月18日、東京大学医学部(第一次)を卒業、5月31日、東京大学医学部雇となりました。明治14年(1881)7月12日、医学士の学位を受け、同月15日、東京大学準判任御用係に任じています。第一医院眼科担当医として眼科学を研究し、井上達也(神田駿河台眼科医)の依嘱によって診察したこともありました。

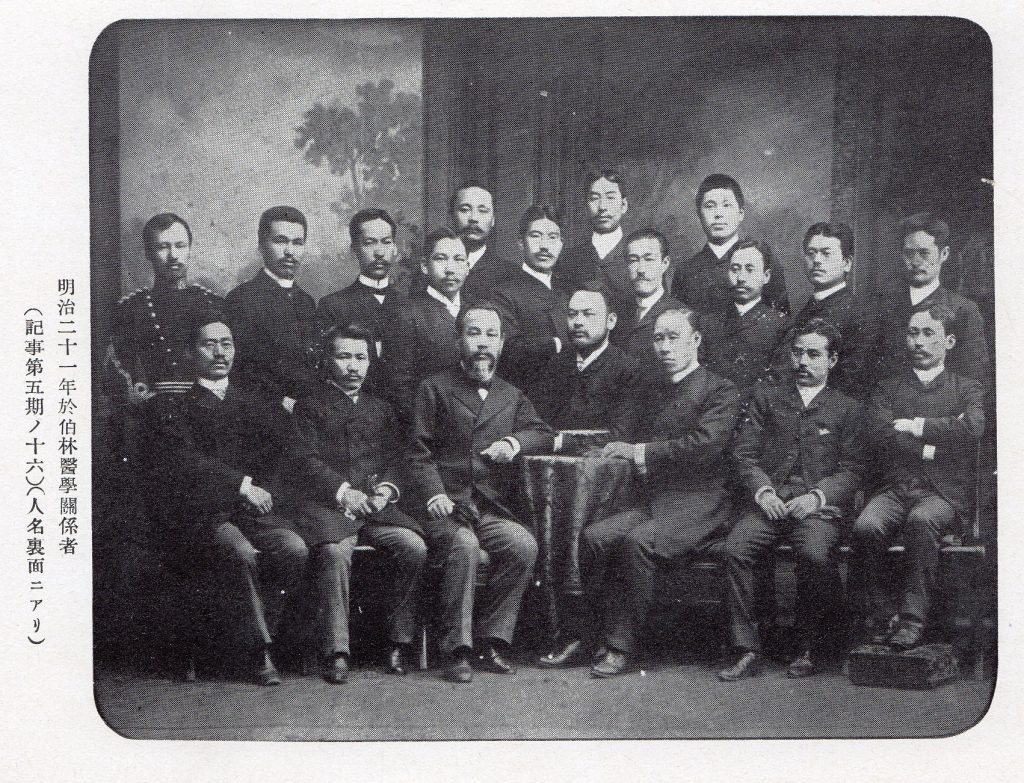

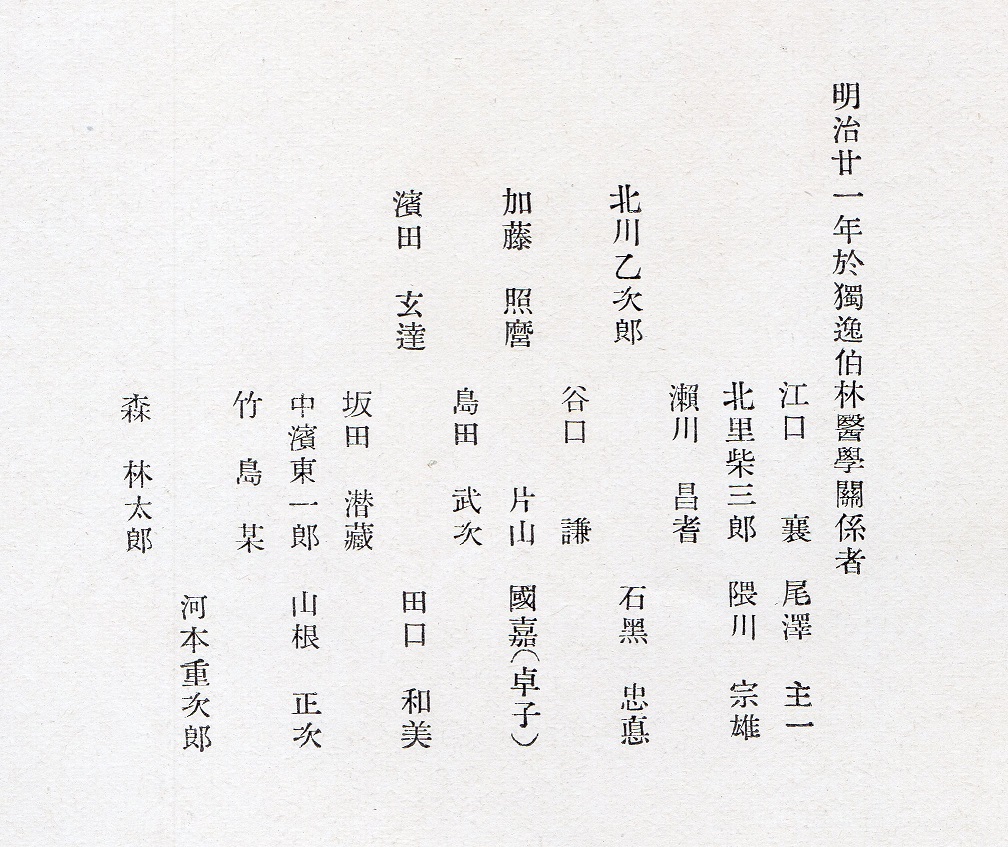

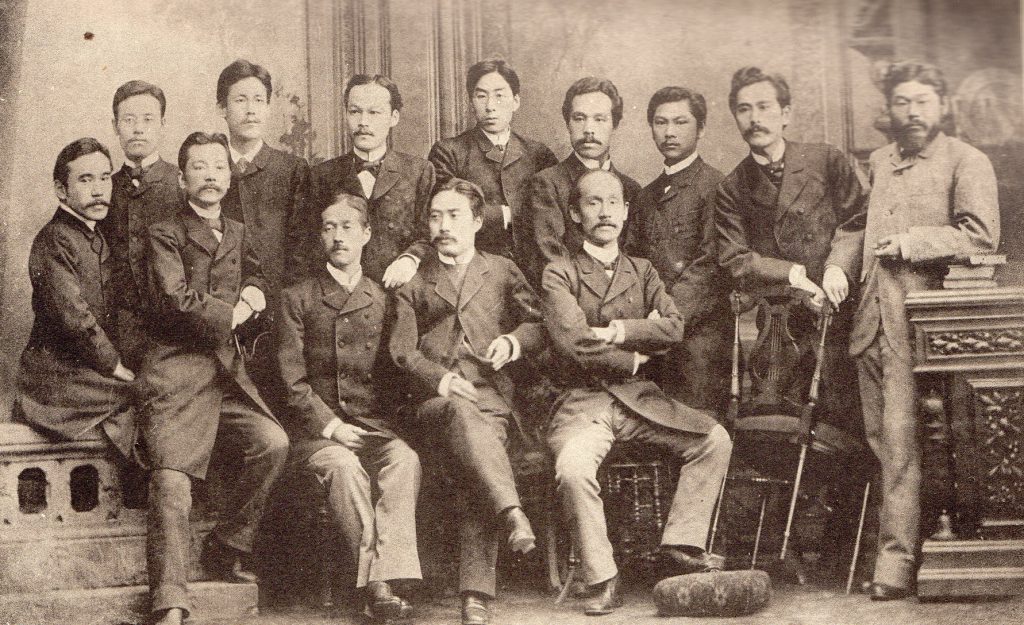

♪明治15年(1882)2月2日、ドイツに学び、ベルリン大学で精神病学を専攻、ウィルヒョウ(Rudolf Ludwig Karl Virchow, 1821-1902)の病理学教室では、神経系統の病理解剖を研究しています。当時のドイツへの留学生の中には、森林太郎(鴎外)、青山胤通、片山國嘉などがいました。

後列左から:佐藤三吉、青山胤通、榊俶、加藤照麿、三浦守治、中島一可、佐藤佐、小金井良精

前列左から:宮本仲、伊東盛雄、樫村清徳、佐々木政吉、橋本綱常

♪森鴎外は『濁逸日記』の中で、榊俶について次のように書いています。

「・・・名を榊俶といふ。身の丈高く色白く、洋人に好かるる風采あり。故郷一婦あるをも顧みずして、巧に媚を少女に呈した。・・・」 (『濁逸日記』明治十八年九月二十七日)7)

♪榊俶は、明治19年(1886)10月20日、帰朝後、帝国大学医科大学にはじめて精神病学講座を設け、11月11日、その教授となり、東京府巣鴨病院(小石川区巣鴨駕籠町・現在の文京区本駒込6丁目)を監督することになります。

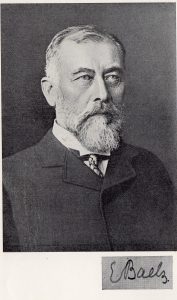

♪明治20年(1887)4月19日には、相馬疑獄事件において、相馬誠胤(ともたね)子爵の精神鑑定を主任医として行い、ベルツ(Erwin von Baelz, 1849-1913)(帝国大学医科大学教師)および佐々木政吉(帝国大学医科大学教授)が、この鑑定に同意することになります。8)32歳のときのことでした。

・・・・・・・・・・・

♪榊俶は、明治29年(1896)夏頃より咽頭の病気にかかり、金杉英五郎(東京慈恵会医科大学<旧制>初代学長、耳鼻咽喉科の草分け)らの治療を受けますが回復せず、第一医院へ入院、明治30年(1897)2月6日午後1時半、41歳の若さで亡くなることになります。9)

♪死の前日の午前9時、三浦守治病理学教授が病床を見舞いました。このとき、榊俶は「我病屌にして多少医学に資することを得ば本望なり。吾が死したる後、願くは大学々生諸君の眼前にて、遠慮なく思ふ存分に解剖して呉よ」と遺言したといいます。10) 剖検は、三浦教授の執刀によって6日午後2時45分着手され、4時45分に終わりました。病理解剖診断は食道癌、顕微鏡診断は偏平上皮癌でした。それにしても若く、惜しまれる死でした。

♪病院・大学業務の多忙、そして相馬事件の裁判では、自身の家庭問題(親に毒を盛った疑義)11) も持ち出され、心労も重なっていたのではないかと思われます。

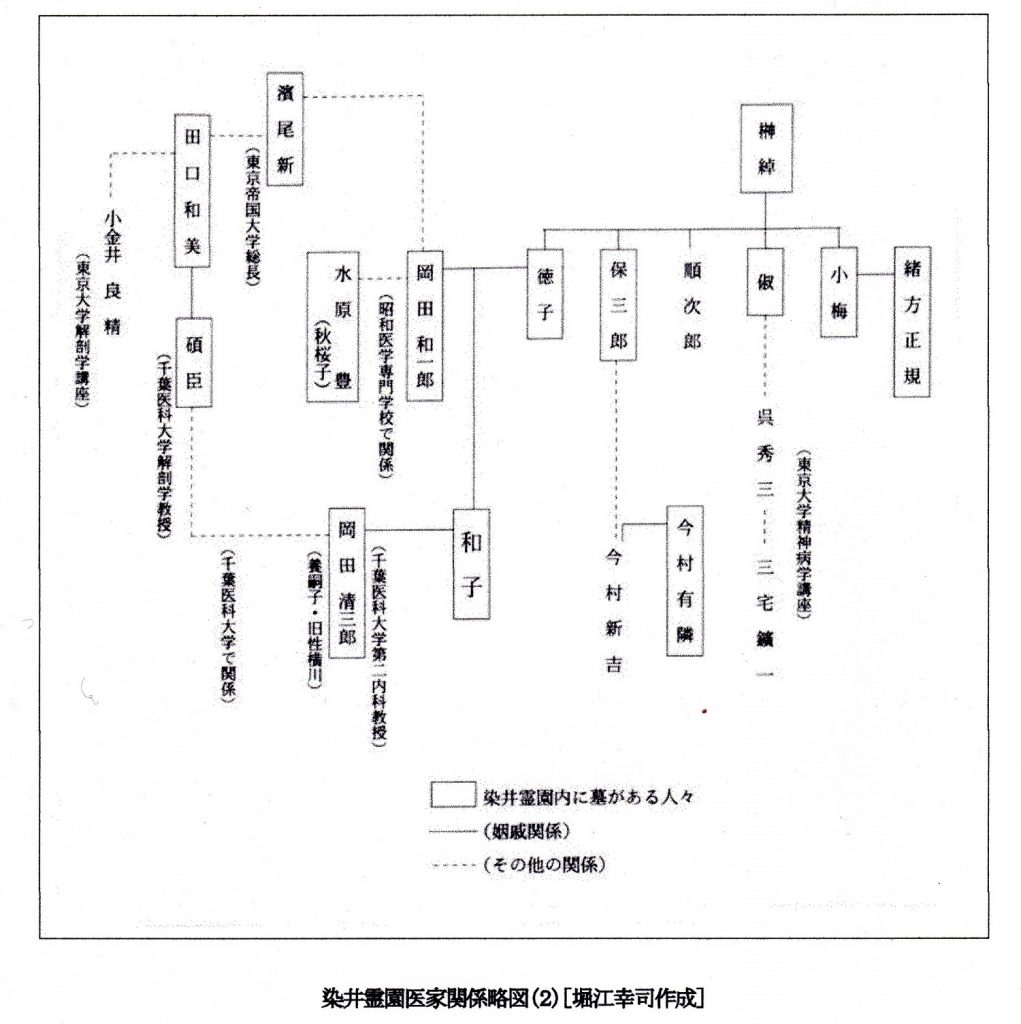

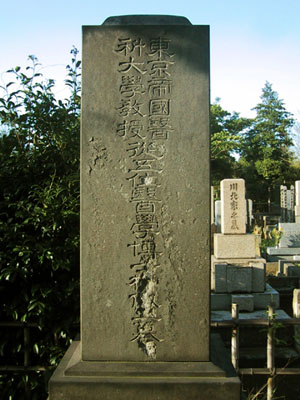

♪葬儀は9日に行われました。12) 葬列は1千人を超え、午後1時に駒込西片町(現在の文京区西片2丁目)の邸宅を出発、駒込通り(現在の本郷通り)に出て追分を左折し、駒込曙町(現在の文京区本駒込2丁目)より東京府巣鴨病院前を通り、染井墓地に向かいます。濱田玄達(医科大学長)が弔辞を読み、呉秀三(精神病教室総代)、田口和美(東京医学会総代)が、これに続きましした。13)14)15) 家族、親族、会葬者の焼香のあと墓地に葬られました。大きな染井吉野桜の木々が傍に立つ場所でした。

関連連載:第38回 染井霊園 榊俶の墓

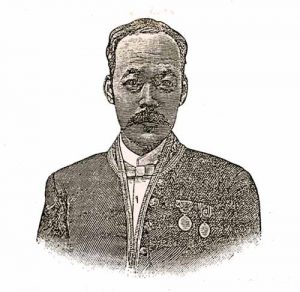

♪翌明治31年(1898)、遺像の制作が計画され、12月5日午後3時より、その建像式が医科大学精神病学教室において挙行されています。発起人の片山國嘉(有志者代表)の式辞に続き、菊池大麓(東京帝国大学総長・理学博士)の告文朗読があり、その後、遺族を代表して榊保三郎の謝辞を述べ、小金井良精(よしきよ)の決算報告をしたとのことです。16)

♪榊俶のあと、精神病学教室の教授となったのが、呉秀三で、三代目が三宅鑛一(三宅秀の長男)17)となります。榊俶が若くして亡くならなければ、東京大学精神科教室の歴史も変わっていたかもしれません。

参考文献

1)故医科大学教授医学博士榊俶先生之傳(呉秀三謹撰).東京医学会雑誌 1897;11(5):220-30.

2)医学博士榊俶君略傳.東京医事新誌 1897;985:326-8.

3)金子嗣郎.日本の精神医学100年を築いた人々① 第1回 榊俶 臨床精神医学1978;7(11):1297-304.

4)岡田靖雄.榊俶:精神病学の礎石をおいた人.松下正明.続・精神医学を築いた人びと(上巻).東京:ワールドプランニング,1994.pp.147-59.

5)故医学博士榊俶先生(肖像).医事新聞 1909;791:口絵.

6)内村祐之.榊俶先生と東京帝国大学医学部精神医学教室の創設.精神神経学雑誌1940 ; 44.

7)濁逸日記.「鴎外全集」第35巻収載.東京:岩波書店,1975.pp.111-2.

8)故相馬誠胤子の病症を論す.国家医学 1892;1:3−30.

9)精神医学の泰斗榊博士矣.東京医事新誌 1897;984:283-4.

10)三浦守治.故医学博士榊俶君之病屌.東京医学雑誌 1897;11(5):187-9.

11)『新聞集成明治編年史』第9巻 p.41 (相馬事件と榊博士:親に毒を盛った嫌疑で疑更に深し[明治27年3月16日 日日])

12)榊博士の葬儀.東京医事新誌.1897;984:284.

13)故榊博士の祭文.東京医事新誌 1897;984:284-5.

14)故榊博士の祭文.東京医事新誌 1897;985:330-5.

15)故榊博士の祭文.東京医事新誌 1897;986:480-1.

16)故医学博士榊俶氏建像式.医談 1899;55:37.

17)福田雅代.桔梗:三宅秀とその周辺.神奈川:編者,1985.

(平成30年2月24日 追記)